- 東京都内の貸会議室 エッサム神田ホール

- コラム記事一覧

- 会議や来客時のお茶出しマナー!順番やタイミングなどよくある14個の疑問

会議や来客時のお茶出しマナー!順番やタイミングなどよくある14個の疑問

2018年 01月 15日

新社会人になられた皆さんは、業務内容以外に覚えなければいけないビジネスマナーなどの多さに日々苦戦しているかもしれません。そのなかでも、会議や来客の際に頼まれるお茶出しは、簡単そうに見えてとても奥が深いもの。

しかし、正しいお茶出しのマナーを覚えておけば、会議や仕事だけでなく、プライベートで友人をもてなす際にもスマートな振る舞いができますよ。

それでは、様々な場面で役立つお茶出しマナーを、お茶の淹れ方から順を追って見ていきましょう。お茶出しに関するよくある質問や、アクシデントへの対処法もご紹介しますよ。

1:おもてなしの心

日本独自の文化であり、おもてなし所作として代表されるお茶出し。一杯のお茶で、来客者をほっとさせる効果があります。(1) 近年では、日本を超え海外でも緑茶を楽しむ場が増えてきました。(2) 年齢や国籍を越え親しまれるお茶には、ほっとさせる効果以外にも水分補給や気分転換、脳の活性など幅広い用途があります。 来客者へ最大限のおもてなしをする。そのためにも、美味しいお茶の淹れ方を覚えるのもいいでしょう。

2:美味しいお茶の淹れ方

まずはお茶を淹れる手順です。そんなに難しく考えることはありませんが、かといっていい加減な淹れ方をしてしまうと相手にはそれがバレてしまいます。

大事なポイントをチェックしましょう。

2.1 茶碗にお湯を入れておく

せっかく淹れたお茶がすぐに冷めてしまわないように、茶碗にお湯を入れて温めておきましょう。

お茶をお出しする相手が自社の社員であっても、お客様であっても心構えは同じ、「おもてなし」の心です。とにかく相手のことを最優先してサービスに徹する姿勢を見せなければなりません。

完成したお茶さえ淹れておけばそれでいいのではなく、最後まで美味しく飲んでいただくことを考えた、ひと手間をかけてみましょう。

2.2 急須にお茶の葉とお湯を入れ、1分間蒸す

この間に先ほどの茶碗のお湯を、茶碗が温まっていることを確認してから捨てましょう。

2.3 お茶を淹れる

いきなりひとつのお茶碗に淹れてしまうと、最初に淹れたお茶が濃く、二つ目が薄くなってしまいます。お茶の濃さが均等になるように、少しずつ順番に注ぎましょう。

会議の人数が多い場合は予め人数分の茶とお湯を用意しておくのは勿論のことですね。

お茶の量は茶碗の7分目程度にしましょう。なみなみと淹れてしまったら運搬中にこぼしてしまいます。

2.4 お茶の温度

通常の番茶をお出しするのなら熱湯、来客用として煎茶を淹れるのなら70~90度くらいが適正な熱さ加減といわれています。

これは、良いお茶の葉ほど、100度よりも低めの温度の方がより美味しくなるためです。

また、茶葉はたっぷり入れてゆっくりと抽出するのも、お茶をより美味しくする秘訣です。

2.5 茶托には乗せずお盆にのせて準備を

茶托にはお茶を運んで行った先で、お出しする直前に乗せます。

お盆の上に、お茶を入れたお茶腕、重ねた茶托、清潔な布巾を乗せて、お茶を運ぶ準備は完了です。

お茶腕を茶托に乗せた状態で運搬すると、移動中にお茶がこぼれて茶托が濡れてしまうかもしれません。すると見た目が美しくないだけでなく、茶托がお茶碗にくっついてしまい、お茶を飲まれる方に不快な思いをさせてしまいます。

3:会議の席次

会議に限らず、ビジネスの世界では必ず上座・下座という場所が存在してきます。新社会人にとっては否が応でも心得ておくべき必須のマナーですね。では、会議の場での席次について見ていきましょう。

3.1 上座は議長を中心に

一般的に会議場の上座は議長席が最優先となります。よって予め会議の席順を把握しておくことが望ましいでしょう。

次に入口よりも遠い側の議長席の隣の順番にそって上座の序列が決まってきます。その反対側のテーブルが下座側になるという事になりますね。なので入口に一番近い席がその会議場での下座という事を把握しておきましょう。

席次についてはこちらの記事に詳しくまとめました。

4:入室からお茶を出すまでの順序

それでは次に、実際にお茶をお出しする手順を見ていきましょう。

4.1 ノックして声をかける

お茶を淹れたお盆は片手に持ち、もう一方の空いた方の手でドアをノックします。この時は中にいる人がきちんと聞こえるようにしっかりとノックしましょう。

4.2 入室の手順

お茶を載せているお盆を左手に持ちます。そして右手で丁寧にドアを開けます。ドアを開けたら右手もお盆に添えてお盆を安定させて「失礼します」と言っておじぎします。次にお盆を左手で持って右手でドアをそっと閉めましょう。

この時、緊張しすぎてドアを勢いよく閉めてしまうと、バランスを崩してお茶がこぼれてしまうかもしれません。気持ちを落ち着けて、どっしりとした面持ちで行いましょう。

4.3 お盆を下座に一旦、置く

会議室にサイドテーブルが備え付けられている場合はそのテーブルにお盆を置きます。サイドテーブルがない場合は下座側のテーブルに置かせてもらうことになります。その際はその下座側の席の方に「失礼します」と小声で了解を取りましょう。

そして、湯呑みの底を改めて綺麗な布巾で拭きながら、お茶碗を茶托にセットしていきます。

4.4 相手の右後方からお出しする

相手の右後方から両手で茶托を持ってお出しするのがベストです。お渡しする時は「どうぞ」「失礼します」と軽く挨拶をすれば印象もいいでしょう。但し、会議中で話し込んでいる場合は目礼のみで済ませましょう。

4.5 後方が狭くて回れない場合

会議室が狭くて相手の後方に回れない場合は、「前から失礼いたします」と一声かけてお渡ししましょう。相手の方に接触しないよう、十分意識を集中させることも大事です。

4.6 お茶を置く場所が狭いとき

お茶を置くスペースが書類でいっぱいになっている場合は、必ず「失礼いたします」と一声かけてから相手の方にスペースをあけてもらいましょう。無言で、目の合図だけで場所を空けてくれという素振りをすることは厳禁です。

お茶出しはおもてなしの表れです。自分中心に見えてしまう行為や素振りは慎みましょう。

4.7 下座のテーブルが書類などでいっぱいの場合

お盆を一旦置いておきたいスペースが、会議用の資料でいっぱいでした。このような時は慌てずに落ち着いて下座の社員さんに「お茶をお持ちしたのですが、お出しする準備をさせてもらってよろしいですか?」と暗にスペース確保のお願いを行いましょう。

さっさとお茶を出して早く退散したい、なんていう考えがあると、その思いはついつい態度や表情に表れてしまうものです。一連の作業を行う間、常に余裕をもった微笑みを絶やさないように心がけましょう。

5:退室の手順

さて、お茶出しも全員に滞りなく行えました。あとは会議室から退去するだけです。その時の手順をサラッとみておきましょう。

5.1 お盆を左脇へ

全てのお茶出しが終了したならば、お盆を左脇に抱えてドアの前へ移動します。

5.2 退室時の挨拶

顔を皆の方に向ける態勢となってまず会釈を行います。空いている方の手でドアを開け、体が室外に出たならばもう一度、皆の方を向いて会釈を行い、ドアを静かに閉めます。立ち去るときも足音を立てずに速やかに歩きましょう。これで一連のお茶出しの流れは終了です。

6:お茶出しでよくある14つの悩み~こんなときどうする?~

お茶出しの際には、予期せぬアクシデントが発生することもありますよね。

一つひとつは大したことのないアクシデントかもしれません。しかし、お客様と向かい合うにあたっては多かれ少なかれ緊張してしまうもの。

そんな中で想定外のことが発生すると、人は恐ろしく狼狽し、何もできなくなってしまったり、とんでもない行動を起こしてしまったりといったこともあります。

そのようなことを防ぐには、起こり得るアクシデントを想定し、対処法を知っておくことです。

ここでは、起こり得るアクシデントを想定内にしておくために、さまざまなケースでの対応の仕方をご紹介します。

6.1 お茶を出そうと持っていったら、数が足りない...

複数人の来客の際、お茶を応接室に持っていったら、お茶の数が足りない...そんなこともあります。

そのような状況になったら、お盆を持ったまま戸惑ってしまう方もいるのではないでしょうか。

でも、大丈夫です。

そんなときは、まず落ち着いて、お客様の上席の方から順番にお茶を出してください。

自社の出席者のぶんを来客者にまわし、余ったら自社の上席の方へ。

その後、一旦席を外したうえで、改めて自社の末席の方の分を持ってもう一度出しにいけば問題ありません。

なお、そのとき一言「改めてもうひとつお持ちします」と断りを入れるといいでしょう。

もしも「お茶は不要」と末席の参加者より指示があれば、そこで退席すれば問題ありません。

いずれにしろ、そのような状況はミスといえばミスですが、それほど大きなミスではありません。

慌てず落ち着いて対応すれば、大きな問題になることはまずないでしょう。

6.2 湯のみ茶碗のデザインは特に気にしなくていいの?

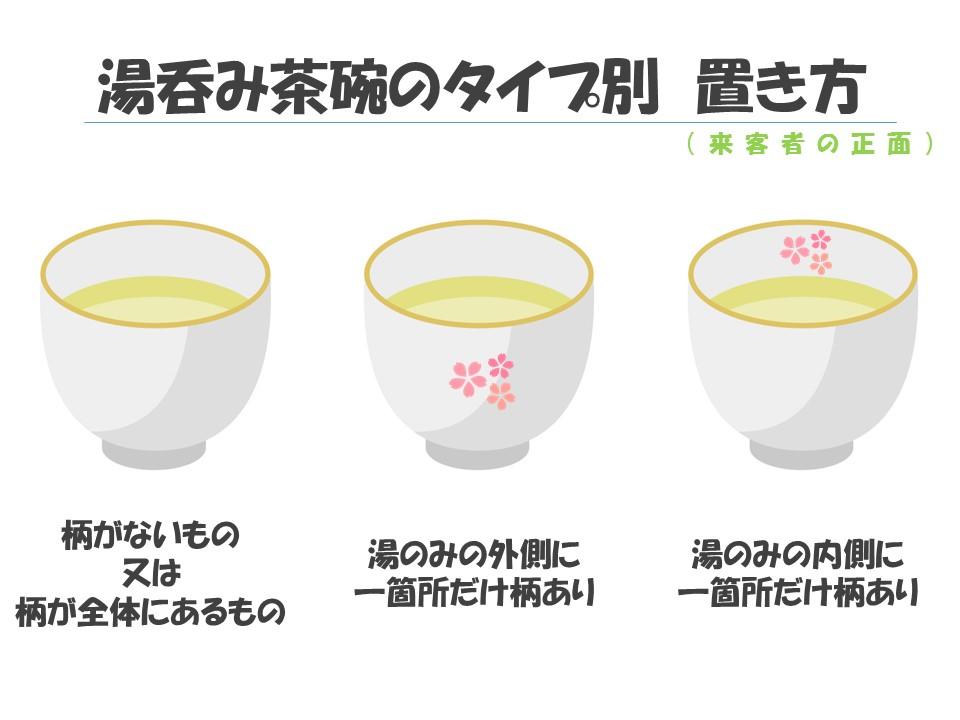

湯のみ茶碗のデザインと一言で言っても、様々な種類があります。大まかに3つの分類に分けられるため、下の図にまとめてみました。

柄が無いもの又は柄が湯飲み全体にあるものは、特に気にせず置けます。一箇所に柄がある湯のみは、来客者から見て、正面に柄が来るように置くことを押さえておけば問題ありません。

6.3 マスクをしたままお茶出ししてもいい?

マスクをしたままお客様の前に出るというのは原則失礼なことです。

できれば、控えたほうが良いでしょう。

ただし、花粉症や風邪がひどい、くしゃみが止まらないといった状況の際は、事前に接客する社員に断っておいたほうが良いでしょう。

すると、その社員は、マスクをつけたあなたのことをお客様に「すいません、体調が悪くうつるとよくないのでマスクのままで失礼します」とフォローをいれてくれるでしょう。

また、あなた自身もその場で「花粉症(風邪)がひどいためマスクのままで大変恐縮です」と謝罪したうえでお茶出しをすれば良いでしょう。

どうしてもやむを得ない事情であれば、お客様も鬼ではありません。

たまに度量の狭い方はいるかもしれませんが、普通は許容してくれるものです。

お客様にとって一番迷惑をおかけしない方法をとれば良いのです。

6.4 会議が長引いたとき、2杯目はいつ出すべき?

2杯目を出すタイミングの目安は、1杯目のお茶を出した30分後だと言われています。

また、会議は1時間単位で設定される場合も多いのですが、1時間を過ぎても会議が終わらない場合は、長期化しそうな状況をみはからったうえで、そのタイミングでお茶を出しても良いでしょう。

重要なのは、会議の参加者の邪魔にならないようお茶出しすることです。

例えば、会議が佳境を迎え、机の上にあらゆる会議資料が並べられている状況があったとします。

もし、そんな中でお茶を出されたらどうでしょうか。お茶を置くために、机の上を整理しなければならなくなります。会議の妨げになってしまうでしょう。

そうならないためにも、会議が一段落ついた頃合いを見計らってお茶を出してください。

状況を見払って臨機応変に対応するというのがベストな対応となります。

6.5 お茶を入れ直すときの湯飲みの取り扱いは?

お茶を入れ直すときに、すでに出した湯飲みだけを回収するのか、茶托も合わせて回収するのか、知らないと躊躇してしまいますよね。入れ直しの場合、一般的に茶托ごと下げて新しい湯飲みと茶托を出します。

ですが、人によってはお茶出しする人に配慮して、「湯飲みだけで変えてくれれば、大丈夫です。」と声をかけてくれることがあります。そのときは、相手の心配りを尊重して臨機応変に対応しましょう。

6.6 コーヒー・紅茶を出すとき、砂糖とミルクはどこに置く?

お茶と違って、コーヒーと紅茶は、砂糖とミルクを一緒に添えて出すのがマナーです。

では、具体的にどのように置けば良いのでしょうか?

砂糖とミルクを一人ひとり個別にお出しする場合、スプーン・ミルク・砂糖はソーサーの手前側に置きましょう。

ただし、人によって砂糖やミルクを入れない方もいらっしゃいます。

そのため最近の主流は、別の皿(小皿)などにミルクと砂糖をまとめ、机の中央に置いて、自由に使ってもらうという方法です。

砂糖やミルクを入れたくない方にとって、いつまでも手元に砂糖とミルクが残っていたら邪魔ですよね。

ただ、砂糖とミルクを取りたくても、自分は来客者側だから手を伸ばすのが躊躇われるというお客様もいらっしゃるかもしれません。砂糖とミルクの小皿を出した際に、お客様の目を見て、「ご自由にお使いください」と一声かけると親切でしょう。

お客様にとって便利な状況にすることを意識すれば問題はないかと思います。

とはいえ、会社ごとの考え方もありますので、先輩のやりかたに従って対応すればよいでしょう。

6.7 アイスコーヒーは出していいの?

一般的にお茶を出すことが多いですが、最近ではホットコーヒーやアイスコーヒーを出す企業が増えてきました。1杯目がお茶だった際に、2杯目にコーヒーを提供すると味が変わって来客者に喜ばれます。暑い日に、冷えたアイスコーヒーも良いでしょう。 お茶以外を出すときには事前に、「コーヒーでよろしいでしょうか?」と確認を必ずとりましょう。

アイスコーヒーを出すときは、コースター、アイスコーヒー、ストローの順に出します。最後にミルクやガムシロップを出しますが、来客人数が多い場合には小鉢やカゴに入れて出すと散らからず、机の上が散らかることがありません。使用したミルクや砂糖のケースは、カップの向こう側に置くことで、机を汚さずに済みます。

6.8 冷たいお茶を出すときに気をつけることは?

夏場の会議では、冷たい飲み物のほうが喜ばれますよね。

冷たいお茶を出す際、熱いお茶やコーヒーと異なる点は、机の上が水滴で濡れてしまう恐れがあるということ。それを防ぐため、コースターが必要になります。

コースターは一人にひとつずつ用意し、その上にグラスを置きます。

グラスを先に置いてしまうと机や資料が濡れてしまうので、コースターが先です。ひとつコースターを置いたらグラスを乗せ、次の方のコースターを置くという流れを意識しましょう。立場が上の人から出していくのがマナーになります。

先にコースターを全員分置き、その後に全員のお茶を乗せていくという順序は誤りですので、気を付けてくださいね。

6.9 いただいた手土産、お茶菓子として出していい?

自宅の場合だと、訪問の際お客様から頂いた手土産のお茶菓子は、その場で開けて一緒に楽しむというのがマナーです。

ですが、オフィスの会議で持ってきてもらった手土産は、その場で開けてみんなで食べるという事はほぼありません。

手土産は端に置いたまま、商談を開始するということになります。

ですので、頂いた手土産をお茶菓子として出すという場面はあまりないでしょう。

ただし、社長同士の商談や、なじみの方との商談の際は別です。

場合によっては、社長から「取り分けてもってきて」といった指示があるかもしれません。

その際はその指示に従って対応すれば問題ないでしょう。

6.10 ペットボトルでのお茶出しは失礼?

ペットボトルでのお茶出しは、なんとなく失礼なのではないか、と危惧される方も多くいらっしゃいます。

しかし、結論から言えば、ペットボトルでお客様にお茶を出すことは決して失礼ではありません。

会議や来客の際にペットボトルを出すことで、湯呑みで出すことにはないメリットもあります。

湯呑みと比べて、冷たいお茶が温まってぬるくなったり、または熱いお茶が冷めてしまったりということも起こりづらいです。また、しばらく手をつけなかったために水面がホコリをかぶってしまったという心配もありません。

また、簡単に持ち歩けるので、飲まなかった場合でも手土産として相手にそのまま持って帰ってもらうことができます。お客様に、少し得した気分になってもらえるはずです。

なお当たり前ですが、ペットボトルでのお茶出しをする際は蓋の開いていないものを、夏場であればある程度冷やした上でお出ししてください。

また、ペットボトルに紙コップを添えるときは、ホコリなどが入らないように上からかぶせた出し方をすると、より来客者に対しても丁寧な印象を与えられるでしょう。

6.11 お茶をこぼしてしまった場合のベストな対応は?

お客様の前でお茶をこぼしてしまったら、まずはお客様に丁寧に謝りましょう。

そしてお客様の衣服や持ち物、書類などが汚れていないか確認します。もし、汚れていた場合は早急に拭くお手伝いをしましょう。そのあとですぐに新しいお茶を入れ直します。

お客様自身がこぼしてしまった場合でも同様で、拭くお手伝いをしてから代わりのお茶を用意しましょう。

なお、こぼしたお茶を拭く布巾は万が一のため事前に準備しておくと良いでしょう。

もし、お客様がご自身のハンカチで拭いてくださった場合は、濡れたハンカチを収納するためのビニール袋をお渡しすると良いでしょう。

6.12 「お茶は結構です。」と言われたら?

来客者から「お茶は結構です。」と言われた場合、お茶を出すべきか否か新入社員の方は迷ってしまう場面ではないでしょうか? この場合、相手の主張を優先して対応することで、相手も悪い気はしません。

ただし、会社によっては「お茶は結構です。」と言われても一応出して、飲む判断を相手にゆだねる対応をするとこもあるので、先輩社員に確認しておくとよいでしょう。

6.13 給湯室と会議室が遠いときの対応は?

熱いお茶を出そうにも、オフィスや給湯室の関係で移動距離がある企業もあるのではないでしょうか? せっかくの熱いお茶も移動の最中にぬるくなってしまったり、ほこりが入ってしまったりしたら...。 そんなときは、移動可能なお茶出しセットを持って会議室近くで準備をするか、蓋付き湯飲みがおすすめです。

6.14 外国人が来客?!ベストなお茶出し方法は?

海外でのお茶を飲む機会が増えてきたとはいえ、中にはお茶に慣れていない人もいます。日本文化に慣れていない人であれば、のどが渇いていないのに熱いお茶が出てくると驚いてしまうことがあるかもしれません。そうならないために、「お飲み物は何がよろしいでしょうか?」と相手に決定権をゆだねることが、スマートな対応です。

ミネラルウォーターや炭酸水を好む人もいて、提供できないとなるとやり取りが増えてしまいタイムラグに繋がってしまいます。事前に喫茶店の卓上でよく見かけるメニュー表を用意しておくと、メニュー表から選ぶだけで意思疎通ができるのでとても便利です。

まとめ~お茶出しも奥が深いですね!でも大丈夫!!

一通り、お茶出しの流れやマナーが理解できたでしょうか?

社内の会議におけるお茶出しは、慣れてしまえばどうってことない作業の一つとなるでしょう。しかし、この「慣れ」を過信するのではなく、「親しき仲にも礼儀あり」の精神で、相手のためを思ったお茶出しを続けていきましょう。

ときには、自社の会議室・応接室ではなく、貸し会議室を使って会議を行うこともあります。そういった場所でお茶出しをする場合、当然お茶出しの備品は備え付けのものを使うはずです。普段とは違うシチュエーションに戸惑ってしまったとしても、相手の立場に立って落ち着いて行動すれば問題ありません。

緊張しがちな方は、その貸し会議室の間取りを調べておくといいでしょう。自社の人間はこっちに、お客様はこっちに座りそうだな...とイメージトレーニングだけでもしておけば、少しだけ心にゆとりが生まれるはずですよ。

エッサム神田ホールのホームページでは、すべての部屋のフロア図面と設備情報を掲載しています。会議の前に少し目を通して置くだけでも、どっしりとした気持ちでその時間を迎えられるはずです。

参照元:

(1) お茶の効能・効果|しずおか茶を知る|静岡茶コミュニケーションサイト お茶のこと, http://ochanokoto.com/know/effect/

2016年11月02日の記事を再編集しました。