- 東京都内の貸会議室 エッサム神田ホール

- コラム記事一覧

- オンラインセミナーの開催方法!失敗しないための8つの注意点

オンラインセミナーの開催方法!失敗しないための8つの注意点

2020年 10月 20日

日々進化するインターネットや動画配信技術のおかげで、セミナーの開催方法が会場型だけではなくオンラインで行われるようになってきました。地域の垣根を超え、日本や世界からと自由に参加できるオンラインセミナーは今後も増えていくでしょう。

ですが、オンラインセミナーを開催しようにも何から手をつけていいか分からないことも...。そこで今回は、オンラインセミナーの開催方法から開催時に注意すべきポイントをお話ししていきます。

目次

■オンラインセミナーとは?

| 意味 | インターネットを活用してWeb上で行うセミナーや講演会、研修のこと。 |

|---|---|

| 類語 | ウェビナー(Web(ウェブ)+seminar(セミナー)の造語)、ウェブセミナー |

近年、場所を問わず誰でも参加しやすいWeb会議ツールを利用する機会が増えつつあります。インターネットとカメラ、マイクを用意すれば数十人が一度に会議に参加できるなど、いままでのビジネスシーンを大きく変えるツールといえるでしょう。オンラインセミナーの規模感に合わせて適したツール選びが必要です。

オンラインセミナーの種類

実は、オンラインセミナーといっても次の種類に分類されます。それぞれの特徴をまとめました。どの種類であっても、撮影されたセミナー内容を動画配信して見られるので、1度の開催で2度以上堪能できるセミナーとして魅力的です。

リアルタイム配信(ライブ配信)

事前に配信時間を告知し、リアルタイムで実施するオンラインセミナー。会場で行うセミナーのように臨場感あるセミナーが開催できます。また、開催セミナーの趣旨に合わせてSNS系のライブ配信サービスを活用することも可能です。

SNS系ライブ配信の例:YouTubeライブ、Instagramのライブなど

録画配信(オンデマンド配信)

前もって撮影しておいたセミナー映像を配信するオンラインセミナー。簡潔なスライド作成や動画の取り直しができるため、コンテンツの質を充実させられるのがポイントです。

疑似ライブ配信

事前に配信するセミナー動画を作成しておき、配信時間中に参加者とチャットなどでコミュニケーションを取るオンラインセミナー。

一方向配信

主催者側から参加者へ向け配信するオンラインセミナー。主催者にとってはセミナーを簡単に配信できるので初めての開催で使うのであればオススメです。ですが、参加者の声を受け取るのにタイムラグが発生してしまうので、セミナー開催が慣れてきたら双方向型に切り替える人が多いです。

双方配信

配信時にリアルタイムで参加者から質問がくるため、コミュニケーションを取りながら進めていくオンラインセミナー。参加者からの質疑に応えていくことで、事前に準備していたセミナーに+αの付加価値をつけられます。

■オンラインセミナー開催に必要な機材は?

オンラインセミナーを開催しようと思ってもどんな機材が必要なのか、どんなもので代替えができるのかを事前に確認しておくようにしましょう。リアルタイムでのオンラインセミナーを開催するには、講師・スライド(またはホワイトボード)のそれぞれにカメラを設置し、撮影するカメラワークが求められます。

キャプチャーボード

キャプチャーボードとは、カメラ撮影によるライブ配信やゲームのライブ配信の映像をPCに出力するための機材です。

キャプチャーボードには、「内蔵型」と「外付け型」の2種類があります。内蔵型は、PC内部に組み込んで使うタイプです。外付け型は、キャプチャーボードが独立しており、USBでパソコンに接続できます。PC初心者には、PCにUSBを接続するだけで使える外付け型タイプがオススメです。

講師用カメラ&マイク

講師のみに焦点を合わせて撮影していきます。

音声は、ピンマイクよりも音質を安定させるためにマイク付きのヘッドセットやUSBマイクなど、開催セミナーに合わせて準備しましょう。

セミナーの内容によっては、PCの内蔵カメラを利用してオンラインセミナーができますので、セミナー前にカメラやマイク確認をしっかりしておきましょう。

ホワイトボード用カメラ

ホワイトボードを活用するのであれば、ホワイトボードに焦点を当てたカメラを用意するといいでしょう。

講師とホワイトボードを一度に同じカメラで撮影しようとすると、ホワイトボードの白さに合わせたり、講師の顔色にあわせたりとカメラの調整が大変になってしまいます。

配信用PC

講師用で撮影された映像とセミナーで使用したスライド映像、ホワイドボード用で撮影された映像を動画編集して配信するPC。編集した動画を参加者へ配信するため、ネット回線が切れないよう有線LANを利用するとよいでしょう。

講師用PC(スマートフォンでも可)

講師側が用意したスライドや動画、写真などを配信するために必要。最近では、スマートフォンでスライド画面を変えたり、写真を共有したりできるようになりました。スマートフォンの情報を出力するには、画面出力用のアダプターやモバイルプロジェクターを使うとよいでしょう。

確認用PC(スマートフォンでも可)

配信している映像がどのように参加者の元で写っているかを確認するためのPC。オンラインセミナーの参加は、PCだけではなくスマートフォンで参加する人もいますので、スマートフォンでの確認でも代用可能です。

■失敗しないためのオンラインセミナーの開催方法

オンラインセミナーを成功させるためには、準備の質が大きく関わります。まず開始前、開催中、閉会後の3つに分けて見てみましょう。

開始前のオンラインセミナー準備

1.セミナー開催におけるコンセプト・目標数値の設定

セミナー開催にあたり、何をゴールとするか。このゴールは、開催者側によってさまざまです。例えば、知識の見聞を広めるためのセミナーなのか、セミナー後に自社商品のプレゼンがあるセミナーなのかで話の段取りやセミナー動員数、価格設定などが異なります。また、どのような人にセミナーを聞いてほしいのかターゲットの具現化も重要です。

2.セミナー内容を具体化する

コンセプトやターゲット層、目標数値が出せたら、次は実際にセミナーの内容を出していきます。「参加者はどのような情報を求め、自分たちの時間を割いてセミナーに参加するのか」といった、参加者の心情を考慮してセミナー内容を煮詰めていくとよいでしょう。

3.開催日時・段取りを決める

セミナー内容が決定したら、開催日時や当日の流れを決めていきます。このとき、セミナー告知や担当者の手配、資料作成などを考慮して開催日を決めていきましょう。また、ターゲット層によっては参加しづらい曜日・時間帯が存在しますので注意しましょう。

4.セミナー告知をしていく

セミナーが決まったからと言って参加者がスムーズに集まるとは限りません。ターゲット層の特性に合わせて、Webや紙面、特定のコミュニティなどを上手に掛け合わせるとよいでしょう。

5.開催後に参加者へ記入してもらうアンケートを用意する

セミナーの改善すべき点や参加者に好感触だった点など、参加者のリアルな声を聞くことで、次回のセミナーにアンケ―ト内容が活かせるでしょう。

オンラインセミナー当日

1.セミナー会場の準備

オンラインセミナーといえども、インターネット環境が十分に整えられた環境でなくてはいけません。開催中にノイズや邪魔になる背景、回線が途切れるなどがあるとセミナーに集中できず、双方にとってデメリットとなります。

2.SNS系でセミナーのライブ感を伝える

近年では、セミナーの実況中継を伝える方法のひとつとしてSNSにセミナーのポイントを投稿し、参加者とのセッションを図るなど、開催者ごとにさまざまな工夫を取り入れています。参加者層のニーズに合わせて、SNSを活用するのもひとつの手です。

3.当日のハプニングにも臨機応変に

どんなに綿密な予定を立てたとしても、大小さまざまな問題が起こることも...。そんな時は、慌てず丁寧な対応を心がけてみましょう。例えば、質疑応答が多すぎて応えきれない場合には、質問をチャットで募って、後日回答した内容を参加者にフィードバックすると満足度も高くなるでしょう。

開催後のオンラインセミナーのフォローアップ

1.参加者にお礼の連絡を入れる

通常、会場型のセミナーであればセミナー後に、直接講師と会話をしたり、懇親会で親睦を深めたりできますが、オンラインセミナーだと参加して終わりとなってしまうことも...。参加者は自分の時間を割いて、セミナーに参加しています。感謝の意を伝えることでセミナーだけでは分かりづらい、人と人とのつながりを大切にしていきましょう。

2.アンケートへの回答をお願いする

よくアンケートに「セミナーの感想をご記入ください」といった文言を見かけますが、人は漠然とした質問には漠然とした回答しか返しません。より濃いアンケート回答を集めるためにも、具体的な質問を参加者に投げかけたり、回答例を提示したりするとよいでしょう。

また、アンケートを書いたことでどんなことに利用されるのかを提示しておくべきです。せっかくアンケートに回答しようにも不安がよぎる回答用紙では、回答をためらってしまうことも考えられます。

3.ライブ配信していたセミナーを動画として投稿

セミナーに参加できなかった人、セミナーをもう一度聞きたいという人へ向けて動画を投稿するのもよいでしょう。後日見返して出てくる質問がある場合、問合せ先を伝えておくのも忘れやすいので注意しましょう。

4.オンラインセミナーの分析

セミナー開催後に、どの集客方法がセミナーとマッチしていたか、セミナーの参加者の満足度などを分析していきます。集まった数値を元に、セミナーの改善点の洗い出しを行い、次回開催に活かしていきましょう。

■オンラインセミナーの受講方法について

いざオンラインセミナーを開催しようにも、参加者への受講方法が分かりづらければ本末転倒です。参加者へシームレスな参加案内が双方にとって重要です。

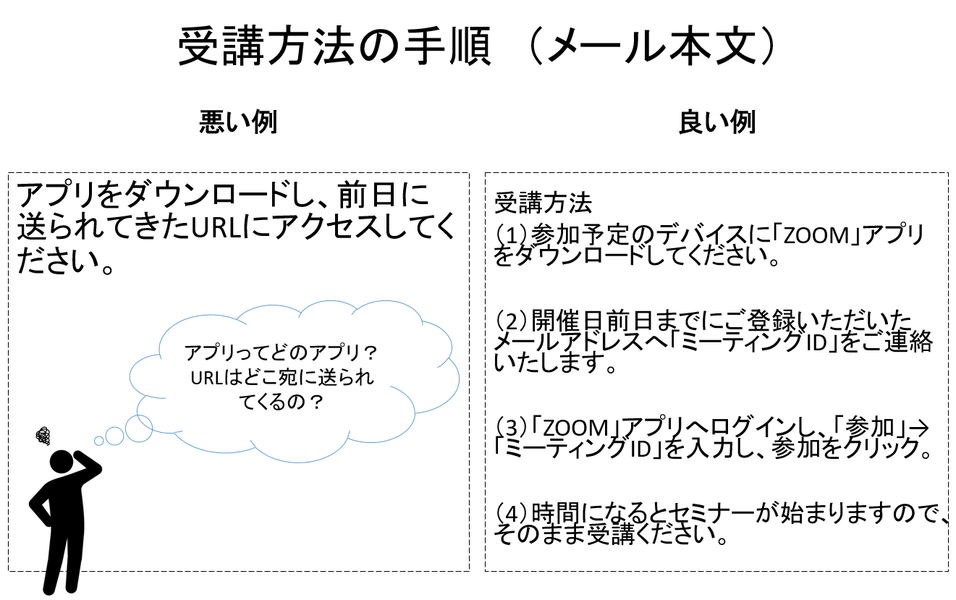

1.受講手順のアナウンス

セミナーへの申込み方法から当日の受講方法について、1つひとつ丁寧にまとめておきます。手順書で注意したいのが、自分だけが読んで分かる文章ではなく、第三者にも同じ意味で伝わる文章にまとめることがポイントです。

2.受講前に確認してほしいチェック項目の洗い出し

オンラインセミナーの参加にあたって、受講者側は視聴環境を整える必要があります。推奨環境として、次の項目を事前に確認しておくよう参加者に伝達しておきましょう。

□推奨ブラウザーの提示(例:Microsoft Edge、Safari、Internet Explorer、Google Chrome)

□視聴可能なデバイスの提示(例:PC、スマートフォン、タブレット)

□インターネット回線の準備

□(余裕があれば)視聴環境チェックサイトへの事前アクセスを手配

ブラウザーやデバイスは、いずれも最新状態にアップデートしておくことをアナウンスしておけば、当日のアクセスエラーなどを防げるでしょう。

3.よくある質問事項をまとめておく

オンラインセミナーでは、視聴できなとことがあると参加者は慌てて運営とコンタクトを取ろうとしますが、迅速にやり取りができるかどうかは当日の状況に左右されてしまいます。

当日慌てないためにも、事前に「よくある質問」としてまとめておくとよいでしょう。

例Q.パソコンで視聴できているが、音声が聞こえない。

例A.ご自身が利用中のデバイス(パソコンやスマートフォンなど)が、ミュートになっていないかご確認ください。ボリュームを上げても聞こえない場合、ブラウザーやデバイスのアップデートが最新状態であるかご確認ください。

■オンラインセミナーを開催するにあたっての注意点

オンラインセミナーを開催する時には、次の点に注意しましょう。

1.開催者側と参加者側との温度感

オンライセミナーでは、双方が直接顔を合わせているわけではないので、お互いに温度感が分かりづらいことがあります。参加者を意識してゆっくりしたペースで話すことや、難しい業界用語を極力使わないもしくは別の言葉に置き換えるなど、聴き取りやすいセミナーを意識しましょう。

2.参加者のインターネット環境の整備

インターネット環境は人によってさまざまです。開催者側は、動画の容量が重くなりすぎないように参加者側を考慮しておくと、参加者の離脱も少なく最後までセミナーを視聴してくれやすくなります。また、参加者側にもインターネット環境の事前連絡をしておくのもよいでしょう。

3.参加者側のビデオ・マイクの使用について

参加者のビデオについては、開催者側で事前にオン/オフにすることを伝えておくとよいでしょう。参加者によっては自分の顔が表示されることで緊張してしまいセミナーに集中できないという人もいます。 またセミナー中に、参加者側のマイクがオンになっていると周りの音を拾ってしまい聴き取りづらくなってしまうので、マイクはオフに設定してもらいます。

4.待機室を使うことでセキュリティ強化

オンラインセミナーは、参加URLが分かればだれでも参加できてしまうことがあります。その際に、セキュリティ対策として「待機室」を手配できるツールがあるので、セミナー開催前に待機室で参加者のすり合わせを行うことで不審なアクセスを予防できます。

5.主催者側のプロフィール画像の設定

セミナーの休憩中にビデオオフにすると表示されるため、主催者だとわかるプロフィール画像に設定しておくとよいでしょう。

6.セミナー録画の設定

後日オンラインセミナーの内容をアップする場合、Web会議ツールの中には自動録画に対応しているものもあります。当日の録画忘れを防ぐためにも設定内容を確認しておくとよいでしょう。

7.撮影時のカメラ目線

オンラインセミナーの場合、カメラの先に視聴者(参加者)が存在します。そのため、講師にとっては人との距離感が掴みづらく、一方通行なセミナーになりがちです。セミナーはあくまで参加者とのコミュニケーションを意識して運営してみましょう。そうすることで、スライドばかりに目線が行きがちだったのが、自然とカメラへの配慮ができますので、試してみる価値ありです。

8.オンラインセミナー後のフォローアップ

オンラインセミナーを終えた翌日には、参加者へセミナーの感想などを回答してもらうためにアンケートを用意するべきです。次回のセミナーの改善やセールス、リサーチなどに有効活用できます。また、当日の質疑応答の時間を用意してもすべて回答できないこともあります。参加者1人ひとりがもつ疑問点を回収し、質問集を後日参加者へ渡すことで、参加者の満足度が高まるでしょう。

■オンラインセミナーならエッサム神田ホールへ

オンラインセミナーの開催は、インターネット環境だけではなく撮影環境にも配慮したいもの。エッサム神田ホールでは、全部屋にWi-Fi・電源完備のため動画配信も滞りなく行えます。また、アフターコロナ・ウィズコロナに合わせた新しいセミナー形式として「ハイブリッド型セミナー」も対応可能です。

ハイブリッド型セミナーとは、オンラインセミナーと会場型セミナーの良いとこ取りをしたセミナー形式のことを指します。コロナ対策が徹底された環境かつライブ配信サービスでセミナーの様子をYouTube配信が可能です。ハイブリッド型セミナーについて詳しく知りたい人はこちらをご覧ください。いままでのオンラインセミナーと一味変えたセミナーにしたいのであれば、ぜひ試してみる価値ありです。ご不明点についてはお気軽にスタッフまでお問合せくださいね。