- 東京都内の貸会議室 エッサム神田ホール

- コラム記事一覧

- 魅せる!聞かせる!会議のパワポ資料のコツ&作り方

魅せる!聞かせる!会議のパワポ資料のコツ&作り方

2022年 11月 09日

会議でプレゼンをすると決まった際、「面倒だなぁ」「どうしたらいいかなぁ」といった悩みの種となるものの1つといえば、パワーポイントの資料作成ではないでしょうか。

私たち人間は今この瞬間に見たものを記憶できる時間がわずか2秒しかないと言われています。だからこそ、会議に出席した人の記憶に残るような、魅せる・聞かせるパワポ資料をつくることが重要です。

それでは、人の記憶に残るようなパワポ資料はどのように作ったらよいのでしょうか?

実は5つのポイントを押さえることで、魅せる・聞かせるパワポ資料を作れます。また、ビジネスシーンに適したパワポ資料のフォーマットも合わせてご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

目次

■ズバリ!魅せる・聞かせるパワポ資料とは?

会議の度に求められる「パワポ資料」。当たり障りないものを作れば、「物足りたい」「中身が薄い」「何をいいたいの?」と迷走しがちなパワポ資料ですが、その解決には作り方が大きく関わってきます。

ただ書けばいいのであれば、見よう見まねでできる人は多いですが、パワポ資料の本質が分かっていないと先ほどの問題が壁となるでしょう。

魅せる・聞かせるパワポ資料には、人の記憶に残る・思いが伝わることを軸に考えなければいけません。

人の記憶は大きく分けて3つに分類されます(表1)。パワポ資料は記憶の分類としては、多くの人が「感覚記憶」として認識することを前提に作成し、簡潔で分かりやすい資料が望まれます。

| 記憶の分類 | 定義 |

|---|---|

| 感覚記憶 | 0~2秒ほどの映像や音などを保持する記憶。 |

| 短期記憶 | 数十秒間覚えていられる記憶。一度に8個以上の記憶は困難。 |

| 長期記憶 | 何十年の記憶が可能。容量が大容量。 |

■パワポ資料作成における5つのポイント

パワポ資料を作るにあたって、誰にでも簡潔で分かりやすいことが大切になります。次の5つは、どの資料においても押さえておきたいポイントですのでぜひ出来ているかチェックしてみてください。

ポイント1:1つのスライドには1つのメッセージを盛り込む

プレゼンを見聞きする人にとって、理解しやすいパワポ資料の法則として「ワンスライド・ワンメッセージの原則」というものがあります。

1枚のスライドの中で、伝えたいメッセージは1つに限定するというものです。

メッセージを絞るとスムーズに理解できる

1つのスライドに伝えたいメッセージが1つに限定されていれば、スライドを見聞きする人はプレゼンターが何を伝えたいのかシンプルに考えられるようになるため、メッセージ内容を理解しやすくなります。

しかし、1つのスライドに伝えたいメッセージが複数盛り込まれてしまうと、スライドを見聞きする人は理解しなければならないものが増えます。

そのことにより情報処理量も増えてしまい、本当に伝えたいことが伝わりにくいという弊害が生まれてしまうでしょう。

画像・グラフに過剰な装飾はノイズになりがち!

1つのスライドに1つのメッセージだけを盛り込んだとしても、スライドの見た目を気にするあまり、メッセージに直接関係ないようなイメージ画像・グラフ・文字が入ってしまうと、それがノイズとなってしまいます。

「ワンスライド・ワンメッセージの原則」を守りつつ、ノイズを入れないようなパワポ資料にしてこそ、はじめて魅せつつ、聞かせられる資料となるのです。

ポイント2:構成はシンプルにする

「ワンスライド・ワンメッセージの原則」を守り、一つひとつのスライドをシンプルにした結果、枚数が増えすぎて構成がわからなくなってしまった...こんな経験はありませんか?

スライドの数を増やすことで、表現の幅を広げたり、個性的な魅せ方をしたりできます。

しかし、あまりにもスライド数が多く、全体通しての構成が複雑過ぎてしまうと、本当に伝えたいメッセージが伝わりにくくなってしまいます。

構成は単純かつ簡潔であるように心がけましょう。

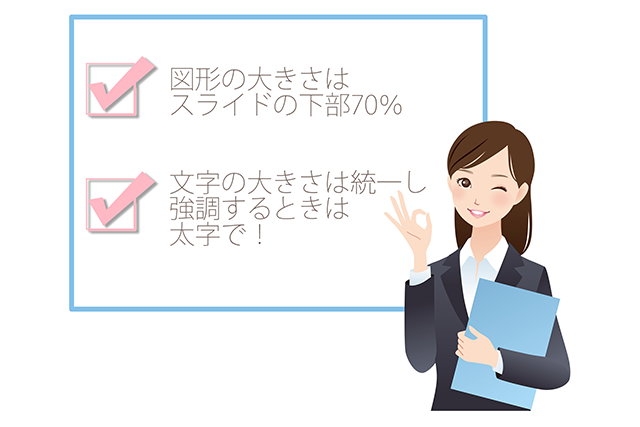

ポイント3:レイアウトは統一する

スライドごとに文字の大きさが細かく変化したり、画像の出てくる位置がめまぐるしく変わったりしたら、スライドを見聞きする人はどのように感じるでしょうか。パワポ資料を見るだけで疲れてしまい、伝えたいメッセージは伝わりません。

魅せる・聞かせるパワポ資料にしたいのであれば、レイアウトを整列させ統一することが大切です。

図形の大きさと位置を統一しよう

図形は大きさを統一して、パワポ資料の下部70%を占めるようなレイアウトにしましょう。

図形の上に書けるメッセージ量が必然的に限られてくるため、「ワンスライド・ワンメッセージの原則」に近づけることが可能です。

文字の大きさとフォントを統一しよう

スライドに載せる文字についても、大きさとフォントを統一したほうがよいでしょう。

パワポ資料の中で文字を強調したい場合には、基本的には太字を活用します。

赤やピンクといった文字色で強調してしまうと、パワポ資料を見る人によっては目がチカチカしてしまい、それだけでメッセージが伝わりにくいノイズとなってしまう危険性があります。

ポイント4:シンプルな色の使い方ルールを決める

パワポ資料に使う色が増えれば増えるほど、見る人にごちゃごちゃした印象を与えてしまいます。

また、使う色の組み合わせが悪いと、スライドを落ち着いて見られなくなる可能性が出てきます。

魅せるパワポ資料にする為には、色の使い方をルール化しましょう。

ベースカラー1色・メインカラー1色・アクセントカラー1色の計3色を決め、その3色だけでパワポ資料を作るのです。

1.背景に使うベースカラー

ベースカラーとはパワポ資料の背景に使う色です。白など、薄い色を使う人が多いです。

2.基本になるメインカラー

メインカラーはパワポ資料全体の基本となる色です。

勤務先で「コーポレートカラー」が決まっているところは、メインカラーとしてコーポレートカラーを使用するケースが多いです。

3.メリハリをつけるアクセントカラー

アクセントカラーは特に強調したりパワポ資料を見る人の注目を集めたりしたい時に使う色です。

なお、メインカラーとアクセントカラーとは、赤と緑、黄と青のように、色相が反対にある「補色」の関係にあるものを使用した方がメリハリが強調され、アクセントカラーがより目立ちます。

3色以上使いたいときは?

どうしてもベースカラー・メインカラー・アクセントカラーの3色で足りなくなった時には、メインカラーの色を濃くしたり薄くしたりした色を使ってみてください。すると、統一感が壊れずにまとまったパワポ資料を作れます。

ポイント5:資料単体でも伝わるように、具体的に明記しよう

優れたパワポ資料を目指すなら、プレゼン後のことも考慮して、資料を見ただけでも正しくメッセージが伝わるようにしましょう。

これを「スタンドアローン(単独でも機能する)の原則」といいます。

資料は一人歩きする場合がある

パワポ資料を使ってプレゼンをする際、後々、そのパワポ資料が関係者にメール転送されたり、印刷されて紙で共有されたりするケースがありますよね。

その際、パワポ資料の中に抽象的な表現や曖昧な表現が盛り込まれていると、情報を共有された側は「これはどういう意味だろう?」と考えなければならず、理解を妨げてしまいます。

具体的な数字を盛り込もう

例えば、資料内に「大きい・小さい」という表現があったとします。プレゼンを見聞きする機会がある人は、プレゼンターによる補足説明を聞いているので、具体的に何がどの程度大きいのか・小さいのか、理解できるでしょう。

しかし、パワポ資料だけを見た人が「大きい・小さい」という文字を見てしまうと、人それぞれが持つ「大きい・小さい」の価値観にバラツキがあるため、伝えたいメッセージが正しく伝わらない可能性があります。

具体的な数字を使って、「前年が●で現在が▲なので前年比【大】%増加となっている」というように明記できれば、「スタンドアローンの原則」が反映されたパワポ資料になります。

■パワポ資料の基本フレームワーク

作成時のポイントが分かったら、実際にパワポ資料を作っていきましょう。まずは基本のフレームワークに合わせて作成していきましょう。表紙、目的、目次、自己紹介、コンテンツ、まとめの順に構成を練ります。作成時に押さえておきたいポイントを紹介します。

1.いきなり資料作成しない

資料作成を頼まれ、パワポに直接書き込む人がいますが、書きたいことがまとまっておらず、いたずらに時間だけが過ぎてしまいます。

資料作成にあたって、次の項目の回答を箇条書きでいいので書き出してみましょう。

- 伝える相手は?

- 何を伝えたいのか?

- 伝えるためにどのような数字があると説得力があるか?

- 問題解決のビジョンは?

- 考えられるQ&Aは?

2.基本フレームワークに当てはめる

伝えたい内容を書き出したら、どの内容をどのタイミングで伝えるべきか、「表紙、目的、目次、自己紹介、コンテンツ、まとめ」に当てはめてみます。例えば社外の相手であれば自己紹介は入れますが、社内の同じ事業部であれば、自己紹介を割愛するなど、状況に合わせて構成を考えます。

3.作成したらスライドショーで俯瞰して確認

グラフやデータの準備などが完了し、作成できたら、パワポ機能のスライドショーで確認します。プレゼン時間には限りがありますので、時間に対してスライドの枚数が多い、遠くの席から見ると文字を詰め込み過ぎて見づらいなどの問題が見えてきます。

形になったら、第三者に見せ意見を求めると、より良い資料になるでしょう。

■ビジネスシーン毎のパワポ資料フレームワーク

パワポ資料といっても、ビジネスシーンによってはテンプレでは戦力に欠けることも。基本のパワポ資料に慣れた人やより戦略的なプレゼンがしたい人には、次の3つのフレームワークを知っておくと便利です。

| フレームワーク | 適したビジネスシーン |

|---|---|

| DESC法(デスク法) | 商品紹介や営業提案などのプレゼンに適している。 |

| PREP法(プレップ法) | 「結果」が伝わることを重視する調査報告や、セミナーのように誰かに何かを伝えるプレゼンで活用。 |

| SDS法(エスディーエス法) | 汎用的に使える構成。 |

1.DESC法(デスク法)

DESC法(デスク法)とは、描写、表現、提案、結果の順に話すことで、相手を気遣いつつ自分の意見を伝えられる会話技法です。商品紹介や営業提案などのプレゼンに適しています。

Describe:描写 プレゼンで伝えたいことの背景を描写

Express:表現 現状に対する意見・問題点を表現

Suggest:提案 最も伝えたい提案や問題点に対する解決法

Consequence:結果 提案や解決法の実施により得られる結果

2.PREP法(プレップ法)

PREP(プレップ)法とは、結論・理由・具体例・結論の順で伝える会話技法です。「結果」が伝わることを重視する調査報告や、セミナーのように誰かに何かを伝えるプレゼンに適しています。

Point:結論 プレゼンで伝えたいことの背景を描写

Reason:理由 現状に対する意見・問題点を表現

Example:具体例 最も伝えたい提案や問題点に対する解決法

Point:結論 提案や解決法の実施により得られる結果

3.SDS法(エスディーエス法)

SDS法(エスディーエス法)とは、要約、詳細、要約の順に伝える会話技法です。汎用的に使える構成で、物事を端的に伝えられます。構成が簡略的で短い時間で印象付けられるため、さまざまなビジネスシーンに適しています。

Summary:要約 プレゼンでもっとも伝えたいことを要約して述べる

Details:詳細 より詳細な情報を述べる

Summary:要約 最も伝えたいことを、再度要約して述べる

■パワポを使っていざ会議へ!スライドと共に話すときの注意点

では、実際に会議の場でパワーポイントを使って話すときの注意点をご紹介します。

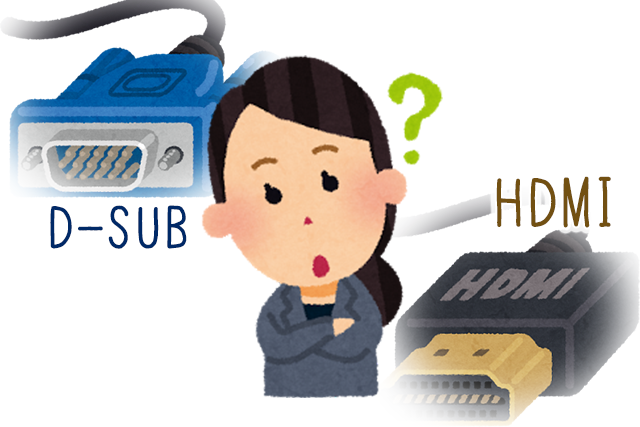

1.パソコンや必要な道具は揃っているか?投影方法は?

まず、パワーポイントを使用するには、当然ですがパソコンとプロジェクター、スクリーンが必要ですね。

小さな会議室でしたら、ホワイトボード又は白い壁面をスクリーンとして代用できます。広い会議室で投影する場合は、会議室に備え付けのスクリーンを使用するのがベストです。

また、作成したパワーポイントのデータを、どのパソコンを使用して投影するかを決めておきます。会議用に用意されたパソコンで投影する場合はデータの移動方法を事前に確認しておきましょう。USBメモリーを使用して作成したデータを持ち運ぶ方法が最も簡単ですが、紛失時の情報漏洩のリスクもありますので、十分な注意が必要です。

最近ではUSBメモリーの持ち込みや使用を制限している職場も増えていますので、出先の会議室でデータを投影する際は事前に方法を確認しておきましょう。主催者へデータを送付しておき、会議では先方が用意したパソコンを使用するケースもあります。

また、スライド操作係の方が付く場合は事前にリハーサルを行いましょう。

2.プロジェクターとの接続は大丈夫?

まず、あなたがお使いのパソコンの、映像出力方法を確認しましょう。

一般的なプロジェクターでは、アナログRGB(D-SUB15ピン)端子での接続と、HDMI端子を使用した接続の二通りが可能です。

また使用するパソコンによっては、Apple製品用の変換ケーブルを使用しなければ接続できない場合もありますので、事前に会議で使用するプロジェクターがあなたのパソコンに対応しているのかを確認しましょう。

プロジェクターの端子を確実に確認するには、型番を特定することです。

貸し会議室のプロジェクターは、お問合せ窓口から質問するか、Webサイトに記載があればそれを見れば機種・型番がわかりますよね。プロジェクターの型番がわかったら、検索エンジンでその型番を検索してみましょう。

家電というのは、メーカーのサイトに必ず詳細な仕様情報が書かれていますので、それを見れば接続端子がどうなっているかを確認できます。

併せて、会議室に備え付けのケーブルの有無と、パソコンが置ける範囲も確認しましょう。備え付けの接続ケーブルが短かったり、意図せぬ位置にケーブルが固定されていたりしたら、希望の場所にパソコンを置けないケースもあります。

また、ケーブルを接続しただけではプロジェクターに映像は出力されません。映像出力の方法も事前に確認しておきましょう。

Windowsなら、コントロールパネルでディスプレイのプロパティから出力設定が可能です。会議で実際に使用するPCで事前に確認しておくことをお勧めします。

3.レーザーポインターを使うべきケースは?

広い会議室で、大きいスクリーンに投影する場合には、レーザーポインターを使用したほうが聞き手にとって親切です。今の議題に関連する場所を指し示すことにより、発表内容により集中できるようになります。

レーザーポインターは便利なツールですが、使い方によっては不快な印象を与えてしまうことも。

文面を常になぞる当て方や、ポインターを当てて常にグルグルと回すような使い方をすると、発表を見ている方の目が疲れてしまいます。

またレーザーポインターの光は、会議中に質問が入って参加者と話す際は必ず消して、直接人の目に当てないように注意しましょう。

小さな会議室で投影するなら、レーザーポインターを使用せず、直接手を使って示したほうが良いこともあります。

レーザーポインターは備品として備えている貸会議室もありますので、事前に確認しておきましょう。

4.スライドだけを注視せず、参加者の目を見よう!

プロジェクターを使ってスライドと共に発表する際は、どうしても画面に集中してしまい、会議に参加している方に背を向けたままになってしまうケースが多く見受けられます。

参加者に背を向けて話すと、相手に声が聞こえにくくなり、印象がよくありません。

スライドを使用していていも、発表する際は出席している人に伝えようとする気持ちを表すことは最も重要です。

まずはキーパーソンを見ること。そこから左右にまんべんなく目線を動かすことが好印象へとつながります。

パワーポイントはあくまで発表するための道具であって、投影内容だけに注力してしまうと参加者の印象に残りにくいものとなってしまいますので、人対人のコミュニケーションの基本を忘れないようにしましょう。

■まとめ

いかがでしたか。次の会議からは、パワポ資料作りの5つのポイントと、パワポ資料のフレームワーク、スライドと共に発表する際のポイントを叩き込んで会議に臨んでみましょう。会議で伝えたい内容がスライドを見聞きする人に伝わり、プレゼンを成功へと導いてくれることでしょう。

手始めに自分が今まで作っていたパワポ資料を見つめ直し、これら5つのポイントを取り入れてみてはいかがでしょうか。

エッサム神田ホールで会議をする予定がある方は、プロジェクターやレーザーポインターなど、備品の情報を事前にチェックしておきましょう。

会議室一覧

2016年10月18日の記事を再編集しました。