- 東京都内の貸会議室 エッサム神田ホール

- コラム記事一覧

- ストレス社会で闘うあなたへ。ストレスとの上手な向き合い方

ストレス社会で闘うあなたへ。ストレスとの上手な向き合い方

2019年 05月 29日

ゴールデンウィークも終わり、長期休みで浮き足立っていた方も徐々に落ち着いてきたころではないでしょうか。そんな中、「体調が優れない」や「仕事に対してやる気が起きない」など、ついこの前までと様子が違うと感じる社員さんをたまに見かけます。環境の変化で心身のバランスが崩れてしまうことは、誰にでも起こりうる症状です。今回は、それらに振り回されること無く、仕事と上手に向き合うための対策や会社が取り組める解決策についてお伝えしていきます。

目次

■4月病?5月病?6月病?メンタルの乱れから来る症状

よく耳にすることが多い、5月病。ですが最近では、5月病以外にも4月病や6月病という言葉が出てくるようになりました。これらはそもそもどのような症状なのか。簡単にお話しします。

4月病

日本の年度始まりが4月であることから、心機一転で新しい職場に向けて、期待に胸を躍らせる時期。実は、そのやる気と挑戦意欲が原因で、メンタルが乱れてしまうことがあります。

5月病

5月の連休明けに学校や職場に行きたくない、体がだるいなどの心身が疲れている状態。4月からこれまで過ごして来た場所から新しい環境に溶け込もうとするため、ストレスが溜まりやすい時期です。

6月病

最近出てきた言葉であり、とくに新入社員に見受けられます。その理由としては、新人研修が終り、職場に配属されるなど、再度訪れる環境の変化から心身のバランスが崩れやすいようです。

いずれの症状も正式な病名ではなく、医学的には適応障害やうつ病、不眠症などがあてはまります。決して他人事ではなく、誰にでも起こりうる症状であると心得ておきましょう。

■他人事ではない?!仕事のストレスを溜めやすい人の特徴とは

同じ職場の人でも個性やスキルの違いは必ずあります。それと同じく、ストレスの感じ方も十人十色です。次に挙げる5つのタイプの人は、とくにストレスを溜めやすいといわれています。それぞれのタイプの特徴を見てみましょう。

真面目な人

このタイプの人は、仕事をする上で細やかなところまで注意して取り組むため、手抜きやいいかげんな仕事をしないので安心して任せられます。ただ、物事を考えすぎたり、抱えすぎたりと頑張りすぎてしまう傾向があります。また完璧を求めて、思い通りにいかないとストレスを感じやすいです。

責任感が強い人

このタイプの人は、責任を全うしようと中途半端な仕事にせず最後までやり遂げる力や試行錯誤する行動力があります。ただ責任感が強いからこそ、全て仕事を一人で完結させてしまったり、他の人に頼ることを不安に思ったりしやすいです。

忍耐力がある人

このタイプの人は、なんと言っても物事が長続きすることが際立ちます。努力を惜しまず、確固たる自負を持ち仕事に取り組むため、長期プロジェクトの仕事は適任です。ただ、忍耐力がある人にとっては、どんなストレスが目の前にあろうと耐え忍んで、パンクしてしまうこともあります。

融通が利かない人

物事において柔軟に対応できない人のことを「融通が利かない人」といわれがちです。仕事において、ときには会社の方針で臨機応変に対応しなくてはいけないことがあります。そのために、これまで積み重ねてきた経験を白紙に戻すこともあるでしょう。仕事をする上で曲がったことが嫌いで規則を守る性質なので、納得する反面、どうも腑に落ちないことがあるとストレスになります。

ロマンチストな人

意外に知られていないストレスを溜めやすいタイプとしてロマンチストがあります。なぜかというと、ロマンチストな人ほど理想を強く追い求める傾向にあるため、現実とのギャップに対してストレスを溜めやすいです。ですが、ロマンチストな人ほど発想力が豊かで教養をつけようと積極的な面があります。

■ストレスを溜め込まないための解消法【本人編】

次の5つはストレス解消だけでなく、ストレス予防にも効果的なので普段の生活に取り入れてみるとよいでしょう。

1.自分のことを知る

「他の人に比べれば、私の感じているストレスなんてまだまだ小さい方だよな。」と思ったことがある人は、ストレスとの向き合い方に注意が必要です。ストレスに大きいも小さいもありません。少しでも違和感を持ったら、なぜ違和感に思うのかについて声に出すとよいです。

2.コミュニケーション

多くのビジネスパーソンにとって、コミュニケーション能力は獲得しておきたいスキルの1つです。ただ話せばいいという訳ではなく、相手との意思疎通を図る上で重要であり、人間関係の構築にも関わります。ストレスを溜めないためには、相手と言葉のキャッチボールが巧く取れることが必要です。このときに、自分の感情を押さえたり、一方的に話したりすると互いにストレスが生じます。

ストレスを溜めないコミュニケーションとして、

- ・事実を伝える

- ・お互いの気持ちを尊重する

- ・提案やお願いをする

- ・選択肢を示す

を意識して伝えるとお互いにWIN-WINなコミュニケーションを取れるので、ぜひ試してみてくださいね。

3.食生活の栄養バランス

元気がないと食が細くなってしまい、栄養バランスが崩れがちになります。気分が憂うつになってしまう原因に、セロトニン不足が関係します。セロトニンとは、神経伝達物質のことで精神を安定させる作用があります。セロトニンを上手く分泌させるには、アミノ酸とビタミンB群、炭水化物が必要です。この3つをバランスよく摂取して、体の中からストレス対策をしてみましょう。

4.質の良い睡眠を確保

「明日仕事だから、早く寝なくちゃ。」と思うほど、なかなか寝付けないということありませんか。実は、人は不安や心配事があると眠ることよりも優先して意識してしまうため、脳はますます活発になってしまいます。不安や心配事を取り除くことが第一優先です。一人で抱え込まずに、友人や知人に打ち明けましょう。

5.休日はのんびりリラックス

仕事ができる人ほど、休日の時間を上手に活用しています。休日の過ごし方として、仕事で頑張る自分へのご褒美としてのんびり過ごしたり、気分転換にいつもと違うお店に行ったりなど、仕事と休日にメリハリを持たせることがポイントです。

■ストレスを溜め込まないための解消法【職場編】

職場や会社として、働く社員のメンタルケアのために次の4つを注意して見てみましょう。

1.社員とのコミュニケーション

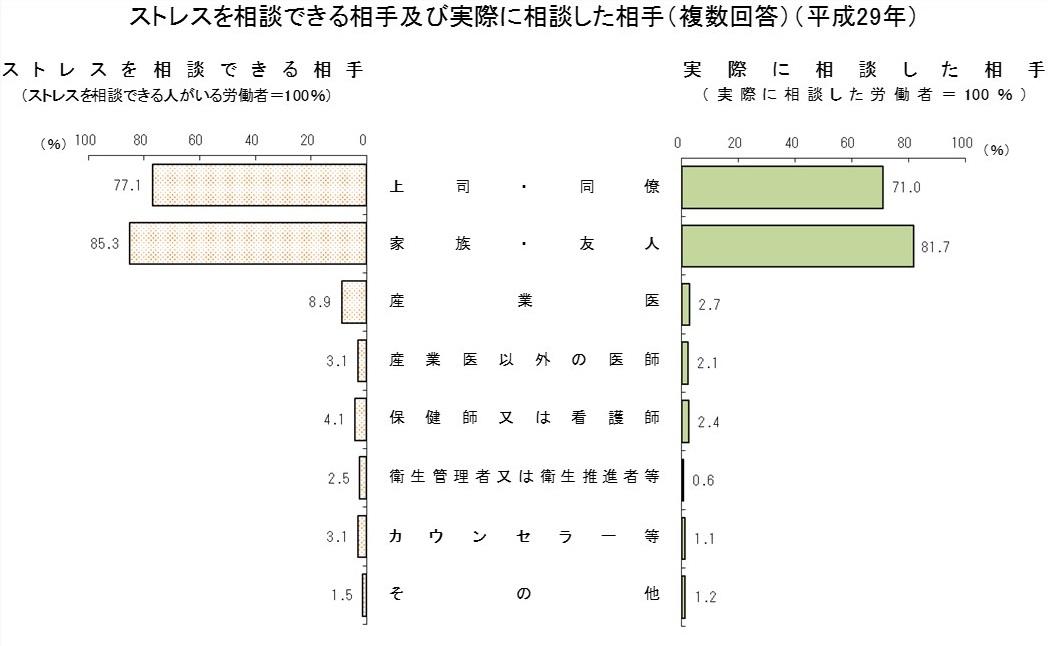

厚生労働省が公表した「平成 29 年「労働安全衛生調査(実態調査)」の概況[1]」では、

仕事に関するストレスを相談できる相手として、家族・友人についで上司・同僚がランクインしました。実際に相談した相手についても同様の結果でした。

このことから、現場の社員と上司・同僚とのコミュニケーションには大きな役割を持つことが伺えます。また、新しい環境へと変化したときこそ仕事に対する不安や誰に相談すればいいのかを明確にしておくとよいでしょう。

2.無理させない。むやみに「がんばれ!」と言わない

これまで仕事に従事してきた側にとって、「無理をさせない」というさじ加減が難しいと感じる管理職・教育担当者は多いかと思います。とくに新入社員にとって、自分の限度やスキルの把握ができていない状態で無理をさせるとストレスを溜めていることに気づくことが遅れてしまいます。

また、むやみに「がんばれ!」と言うのではなく、「●●がいいね」など具体的なできていることにスポットを当てるとよいでしょう。

3.「ねば」「べき」アプローチをしない

仕事をする上で、「成果を出さなければいけない。」などプレッシャーを感じる場面は多々あります。理想と現実の違いにストレスを溜めやすくなりがちです。

個々でストレスを抱えていることがあるため、いま誰がどの仕事を抱えているのか、上司として理解してあげる状況把握力が求められます。

4.「したい」ことを聞く、気づく

職場において上司や先輩の立ち居地であると相談してきた社員に対して「こうした方がいい。」とアドバイスを伝えたくなります。決して悪いことではないのですが、アドバイスを伝える前には必ず相談に来た社員がどうしたいのか、何に不安を抱いているのかについて聞く耳を持つことが大切です。

時には、目標や業務内容の見直し、改善を行うことで、社員の意見を汲み取る職場へと前進していくでしょう

■ストレスとの上手な向き合い方

仕事をする上で、大小さまざまなストレスが存在します。ストレスと聞くとマイナスイメージがありますが、実はストレスには自己を成長させるための役割もあります。仕事に対する不安や疑問がある場合には、一人で抱え込まず上司や同僚に積極的に相談してみましょう。

最近では、社内で相談の場を設ける以外にも、気分転換としてランチミーティング(ランチ会)を取り入れている企業もあります。JR神田駅から徒歩2分のところにあります「エッサム神田ホール2号館」には、山形の郷土料理を贅沢に使った「最上 楽農園」があります。ランチ会をご希望の方には個室利用が可能なので、お気軽にご相談くださいね。

参照元:

[1]^ 厚生労働省|平成 29 年「労働安全衛生調査(実態調査)」の概況,