- 東京都内の貸会議室 エッサム神田ホール

- コラム記事一覧

- いまこそ企業が取り組むべきライブ配信!

いまこそ企業が取り組むべきライブ配信!

2021年 05月 31日

私たちの生活に溶け込みつつある、ライブ配信。ライブ配信は、個人はもちろん、企業でも活用しているツールのひとつです。コロナ禍によって、人とメディアの関りが大きく変わりました。

初めてのライブ配信を成功させるためには「リアリティ」と「相互的なコミュニケーション」が鍵となります。

今回は、なぜライブ配信がいま注目を集めているのかその背景を踏まえ、初めてのライブ配信が成功するための秘訣についてお話ししていきます。

目次

■ライブ配信とは?

ライブ配信は動画配信と違い、ほぼリアルタイムで情報発信されるツールです。視聴者のインターネット環境によっては、表示にタイムラグが発生してしまうため、ほぼリアルタイムと表記されます。

動画配信はライブ配信に似ている配信方法(疑似ライブ配信)もあれば、事前に動画撮影を行い配信する方法もあります。

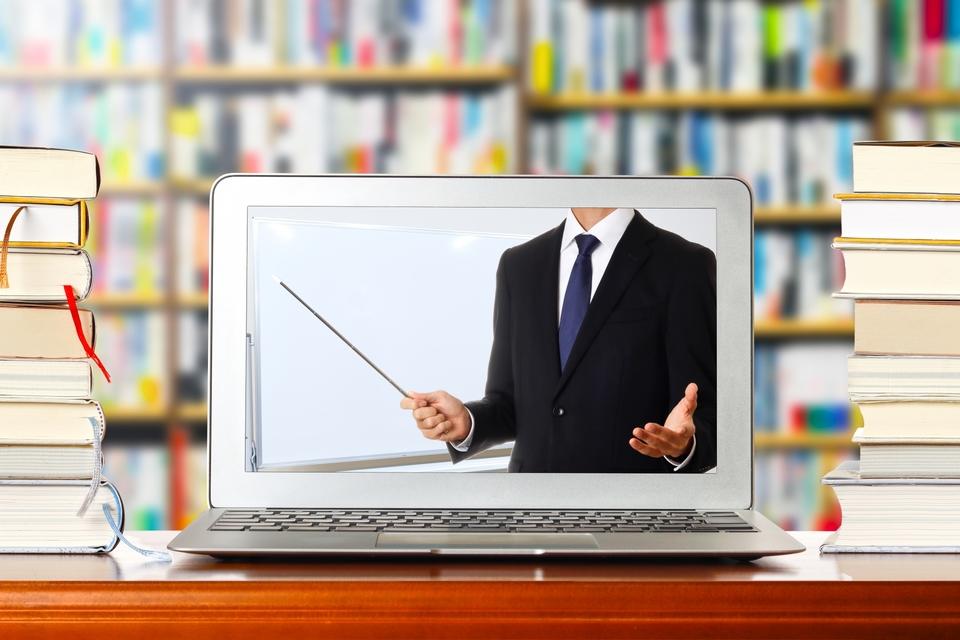

事前に配信するセミナー動画を作成しておき、配信時間中に参加者とチャットなどでコミュニケーションを取るオンラインセミナー。

企業がライブ配信を行うことで視聴者にダイレクトに商品・サービスの魅力を伝えることが可能となりました。視聴者にとっても商品情報が身近になり、投稿者との距離も近く、コミュニケーションが取れるのも人気な理由といえます。

■なぜいまライブ配信は注目されているの?

ライブ配信は以前から存在していましたが、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行により、インターネットの利用が増え多くの人が視聴するようになりました。

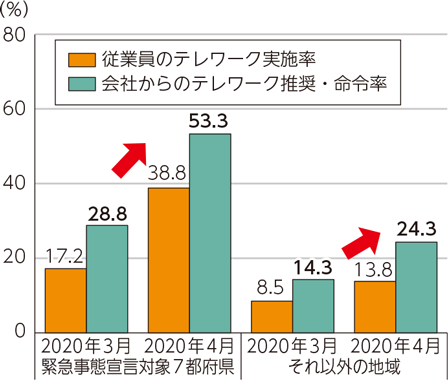

総務省が発行する「令和2年版 情報通信白書」によると、従業員のテレワーク実施率や企業からのテレワーク推奨・命令率はともに増加したことが伺えます(図1)。いままで首都圏に出社していた人もテレワーク導入で、時間を有効活用する機会が増えました。

図1.テレワーク導入率(総務省、情報通信白書)

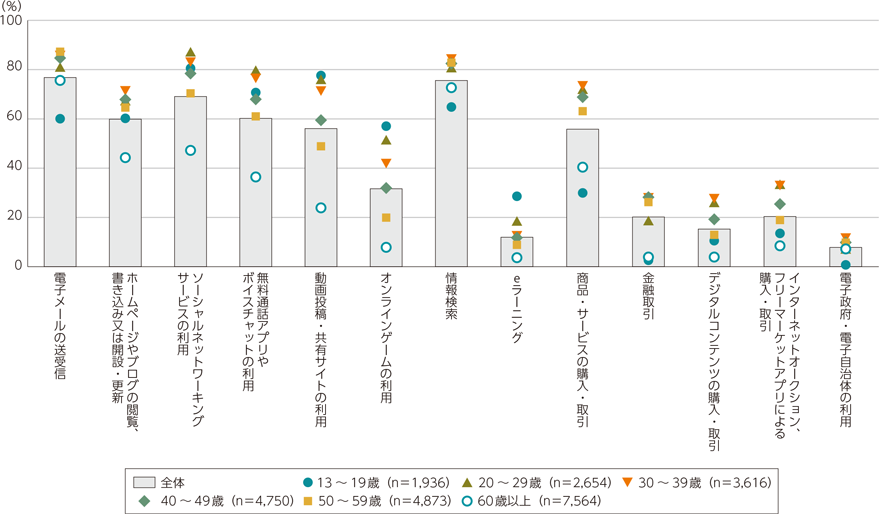

また2019年時点での日本国民におけるインターネットの利用状況は、89.8%と高水準を維持しています。スマートフォンやパソコンを使う機会が増え、幅広い年齢層にもインターネットは利用されるようになりました。(1)

インターネットの利用目的としては、「電子メールの送受信」が各年齢層で高い数値を占める一方、動画投稿・共有サイトの利用やオンラインゲームの利用では年齢層の差が大きくなりました。SNSはどの年齢層でも利用率が高まっています。

図2.年齢層別のインターネットの利用目的

インターネットは大半の人が利用した経験があり、外出自粛やスマートフォン・PCの所有が後押しして動画コンテンツやSNSなどの利用が増えていることが読み取れます。

動画コンテンツはYouTubeをはじめ、さまざまな動画投稿サイトが増え、いずれも人気を集めています。動画コンテンツは、コミュニケーションの新たな形として認知され、投稿者と視聴者の距離が近いことも特徴的です。

いままで企業のPR方法としては、テレビなどのマスメディアやチラシといった紙媒体の広告などが主流でしたが、今後Web広告やライブ配信といった手法が重点的に行われるでしょう。

■企業がライブ配信を使うメリット

企業がライブ配信を行うメリットは多くあり、個人とは別のアプローチ方法ができるため注目を集めています。

・認知度アップ

ライブ配信を行うことで、多くの人に商品やサービスのPRが可能となります。ライブ配信を導入している多くの企業が新商品やリニューアル商品などの認知度アップに活用しています。

・販路の拡大や開拓

インターネットの普及やスマートフォン・PCの所有が幅広い年齢層で増えたことで、インターネットを介した商品の提示や購買活動ができるようになった。

ライブ配信のメリットでよく例に出る上記2点ですが、今後の企業が大きく左右されるのが「ファンづくり」です。ライブ配信だからこそできるファンづくりの代表例が「ライブコマース」です。ライブコマースを活用することで、視聴者は商品をより身近に、商品理解を深められるため購入促進に大きく貢献できます。

ネットショッピングに視聴者と配信者の相互的なコミュニケーションが加わった販売手法。商品の使用感や使い方などの実演や、視聴者からの質問などに答えることが可能。

■企業が行うライブ配信の成功事例3選

次の3選は実際に企業がライブ配信を活用してプロモーションに成功した事例になります。ライブ配信の可能性を最大限利用していきましょう。

(1)製作現場の実況中継

モノづくりの現場は非日常空間であり、細やかな動作に匠の技が顔を見せます。無の状態から形を作って行く映像は見る人をくぎ付けにすること間違いなし!伝統工程などについては、制作者とは別に解説者もいることで商品理解がより一層深まるでしょう。

(2)場所当てゲームや宝探し

本部から全国各地にあるチェーン店にぴったりのライブ配信。お店独自のこだわりや店内風景をヒントに店舗を当てていくゲームは、コアなファンとのコミュニケーションができ、お店のファンづくりや来店のきっかけ作りなどに役立つでしょう。また海外では、ドローンを活用したライブ配信でF1スタジアム内に隠されたスポーツカーを見つけだしプレゼントがもらえる宝探しゲームが人気を集めました。

(3)収穫風景などを販売所に設置し、新鮮さをPR

収穫物がどのように育てられたのかが分かるよう、農園等に設置したライブカメラから映像が届くようにしている。このライブ配信を販売所に設置したところ、設置なしよりも売上げが増加したそうです。生産者の顔が見え、収穫物の新鮮さが伝わりやすいことが功を奏したのでしょう。

■ライブ配信セミナー成功のコツ

ライブ配信を行うことが決まったら、次の6つのポイントに気を付けて取り組んでいきましょう。

1.事前準備

ライブ配信を行うことが決まったら、どのような内容を配信するかコンセプトをまとめます。その上で、必要な機材や場所の確保が重要です。コンセプトを決めずにライブ配信にとりかかってしまうと、内容が伝わらず最悪の場合、顧客の不信感を募ってしまうことも...。撮影構成を計画してどのような流れで撮り進めていくか話し合いましょう。

2.空間づくり

撮影内容が決まったら、空間づくりを行います。Zoom等のオンラインチャットの普及により、背景は画像データを使う人もいるかもしれません。その際に商品やサービス紹介の際に画像背景だと、インターネット環境によっては、映像のカクツキがでて、見づらいことがあります。

商品やサービスの紹介に集中して視聴してもらいたいのであれば、空間づくりはとても大切です。また背景色が商品イメージ(質感や素材など)に対して影響を与えることが分かっています。(2)背景色はごちゃごちゃしたものは使用せず、シンプルにするか(物が散乱していても同じ色調に)色の統一を行うとよいでしょう。

3.商品やサービスの映り方

ただ商品を撮影すればいいというものではありません。光の当て方や撮影する角度によって商品の良し悪しは大きく影響されます。また対面販売と違い、ライブ配信はデバイスの画面サイズに左右されます。いかに画面内で商品やサービスの魅力を最大限に表現できるかがネックです。

4.滑舌

商品やサービスを伝える際に、活舌が悪いと視聴者としては聞き取りづらく、視聴の離脱につながる可能性があります。活舌が悪い原因に表情の硬さや喉の開き具合などがあり、トレーニングすることで聞き取りやすくなります。鏡の前で口角を上げてみたり、母音を強調して発声してみたりする練習法があるので、興味がある方はぜひ試してみてください。

5.案内や参加

ライブ配信を行うにあたって、HPやSNSで紹介してみましょう。その際には、誰でも簡単に参加できるよう、動画投稿サイトを利用するのもひとつの手です。

6.データ分析

ライブ配信を行ったら、どのようなユーザーが閲覧したのかなどを知るために分析ツールを活用したり、アンケートに回答してもらったりするとよいでしょう。

近年、個人情報の取り扱いが厳しくなっており、ライブ配信のデータ分析の際には十分配慮しましょう。たまに個人情報とパーソナルデータを混合してアンケート作成をしてしまうこともあるので、注意が必要です。

個人情報は、個人を識別できる情報のこと。パーソナルデータは、個人に関する情報全般のこと。

| 例 | |

|---|---|

| 個人情報 | 氏名、生年月日など |

| パーソナルデータ | 電話番号、IPアドレス、購入履歴など |

■ライブ配信時に注意しておくべきポイント

ライブ配信時には、インターネット環境の準備や撮影スタッフとの打合せなど準備が多岐に渡ります。その中でも1人の視聴者としてライブ配信時に企業側が注意してほしいと思う3つのポイントをまとめました。ライブ配信時には、ぜひ気にかけてみてください。

1.投稿者が画面から見切れてしまう

ライブ配信の場合、撮影時には話を聞くお客さんがおらず、カメラとのにらめっこ状態になるかと思います。初めてのライブ配信では、画面との距離感が掴めず、話がヒートアップしてしまうと投稿者が画面から見切れていたり、映すべき商品やサービス内容が見づらかったりすることがあります。

ライブ配信前にカメラとどのくらいの距離を取ると、映像としてどのように映し出されるのか確認しておくといいでしょう。

2.チャットとの交流が苦戦しやすい

ライブ配信では、視聴者がリアルタイムで書き込みできるため、個人の感想や質問などが寄せられることが多いです。投稿者側は、ライブ配信と並行して視聴者からのコメントを見ることで相互的なコミュニケーションが可能になります。このとき、コメントの返答をすることでライブ配信の撮影が前後してしまいやすいので、ライブ配信の際にはコメントへの返答も考慮して時間設定するといいでしょう。

また、質問についてはライブ配信中に全て回答しきれないこともざらにありますので、後日回答をまとめて視聴者へ提示することをオススメします。

3.専門用語は極力避ける

ライブ配信は幅広い年齢層の人が視聴するため、ライブ配信では「分かりやすく・ゆっくりと・一音一音丁寧に」を心がけて撮影していきます。

商品やサービスによっては専門用語を使うこともあるでしょうが、視聴者がイメージしやすい言葉に変換または説明してあげることも取り入れましょう。

専門用語のような日常生活で使わない言葉を多用してしまうと、視聴者の離脱に繋がりやすいので気をつけましょう。

■ライブ配信サービスのある貸し会議室もチェック

インターネットの普及が増えつつある中、新たなツールとして頭角を現すライブ配信。いままでの商品やサービス説明に新たなアプローチ方法としてライブ配信は今後益々発展していくでしょう。

ライブ配信を行うにあたって一から準備するのは、とても大変です。最近では、ライブ配信サービスを提供する貸し会議室も増え、撮影場所と撮影機材を準備せずとも体一つで簡単にライブ配信ができるようになりました。

エッサム神田ホールでは、Web会議・ライブ配信サービスを行っております。ライブ配信を成功させるには、事前準備がとても重要です。ライブ配信を行うにあたって、ご不明点等ございましたらお気軽にお問合せください。

参照:

(1)^総務省. 令和2年版 情報通信白書

(2)^川口稚京, 喜多伸一. 背景色が消費者行動に与える影響 -木製とセラミック製のコップの場合-. 第15回情報科学技術フォーラム, 2016, p.377-378. (online), https://www.ieice.org/publications/conference-FIT-DVDs/FIT2016/data/pdf/J-045.pdf