- 東京都内の貸会議室 エッサム神田ホール

- コラム記事一覧

- 【企業版】はじめての合同説明会!準備から開催後まで徹底解説

【企業版】はじめての合同説明会!準備から開催後まで徹底解説

2021年 07月 30日

多くの企業が採用活動で取り入れる、合同説明会。自社の魅力をダイレクトに求職者に伝えられる場として、企業としても力が入るイベントのひとつでしょう。今回はじめて説明会の運営担当になった方にとって、説明会参加に向けてどのような準備が必要か右も左も分からないとお悩みの方も多いのではないでしょうか。

そこで企業だからこそ、合同説明会で取り入れたい準備や当日の運営方法、開催後の対応を徹底解説いたしました。自社の魅力を十分に発揮し、はじめての説明会を成功させましょう!

目次

■合同説明会とは?

多くの企業が一堂に会する合同説明会。さまざまな業界・業種の企業が会場の一角で求職者に対し、会社や仕事の概要を説明する場として利用されています。求職者が学生であれば「新卒採用イベント」、ジョブチェンジ希望者であれば「転職フェア」などの名称で知られています。

多種多様な業種・業界が参加する合同説明会もあれば、特定の業種・業界に絞った合同説明会も存在するので、参加を検討している企業はどちらが自社にマッチするか吟味しておくべきでしょう。

合同説明会に企業が参加するメリット

求職者に対し、自社をPRできるのが最大のメリットといえるでしょう。普段、消費者としてBtoCの仕事は目にしやすいですが、BtoBや1次産業・2次産業などは消費者と接する機会が少なくなりやすいです。そのため、合同説明会では自社の魅力発信に有用といえるでしょう。求職者も会場を1歩出れば消費者となります。自社の位置づけや興味づけが直接できるチャンスでもあります。

合同説明会に求職者が参加するメリット

なぜ求職者が合同説明会を利用するのか。学生の場合、卒論制作や通常授業、アルバイトなどの隙間時間を縫って就活しています。そのため時間効率を重視する参加者が多く、企業比較もしやすいので利用するようです。一方、ジョブチェンジ希望者の場合、いままでの社会人経験を踏まえて説明会に臨むため、実務的な質問を直接社員に聞けることがメリットとして挙げられます。

求職者側のメリットを理解し、より合同説明会での時間配分やプレゼン内容の改善にお役立てください。

合同説明会の年間スケジュールは?

毎年3月から開催スタートするところが全国的に多く、4月・5月は企業側や求職者側の参加者の熱量が高いことが特徴的です。その後は、開催数が減少していきます。夏季に開催することもありますが、求職対象者が学生をターゲットとする場合、4月・5月に比べ内定を取得している人が多く、学生が参加する母数そのものが減少します。

■時代に合わせて求職者の動向は移り変わる

「合同説明会に参加すれば、求職者は集まる」という考えをお持ちであれば、今すぐその考えは捨てることをオススメします。たしかに近年の求職者は合同説明会に参加する前に、事前にWeb掲載の情報を元に企業分析を行う傾向があります。また時間の効率を重視する上で、参加企業に狙いを絞って質問を作ってくる人も。

ただすべての求職者が、上記のような事前準備を行う訳ではありません。

合同説明会への参加者の中には、

- ・ブースの装飾が目についた

- ・社員さんの雰囲気が良くて話を聞いてみようと思った

- ・次の説明会までに時間が空いたから待っている間に他の企業の話を聞いてみよう

など、説明会を聞く理由は人によってさまざまです。

このとき注意したいのが、決して消極的な理由で話を聞く人はいないことです。どんな理由であれ、説明会での一期一会を活かすも殺すも担当者の采配次第といえます。

最近では、大学や専門学校のキャリアセンターが中小企業への就活支援を後押しし、大手や有名企業に固執する就活生は減りました。その上で働きがいや自己成長できる職場環境であるか、現場主体の事業成長が望めるかなど、給料や福利厚生以外にも重視するようになりました。

合同説明会では、企業の"ありのままの姿"を求め多くの求職者が集います。「自社の魅力は何か」を深掘りし、万全の状態で合同説明会に臨みましょう。

■会社説明会の準備

会社説明会へ参加するにあたって、(1)事前準備(2)当日の運営(3)開催後(4)おまけの4パートに沿って準備を進めていきましょう。

(1)事前準備

合同説明会に参加するにあたって、次の9個を着手していきます。

1. ターゲット設定

人手が足りないから人材募集するという理由で求人広告を出すと応募者の質にバラつきが生じ、結果的に無駄な工数が増えてしまう可能性があります。

- ・自社にとってどのような人材を求めているのか

- ・求める人材にはどのような考え方を持ち合わせていると自社とマッチしやすいか

- ・スキルは必要なのか、不要なのか

など、「この人がいたら是が非でも一緒に働きたい」と思えるターゲット像を言語化していきます。

実際に一緒に働いてみないことには、その人の良さを推し量ることはできません。ですが、言葉の端々から伝わる人物像を読み取る力を養うためには、ターゲット設定は必要ですので、ぜひ取り組んでみてください。

2. 採用後のポジション

いざ採用しても採用後の動きまで構想できなくては、せっかくの人材も宝の持ち腐れになってしまいます。採用後のポジション(ビジョン)が決まっていることによって、会社説明会やその後の面接時に求職者へ具体的な働き方を提示できるでしょう。

3.求職者へ伝える内容の明確化

今のご時世、HPで大抵の情報が習得可能な中、なぜわざわざ求職者は会社説明会に参加するのか。求職者目線の考え方をおろそかにして自社都合の話ばかりしてしまうと、求職者の心は離れていってしまうかも...。求職者が会社説明会に足を運ぶ最大の理由は、「HPだけでは分からない会社の全容」と言えます。自社で働くことのメリットや不安の払拭、ここでしか聞けない情報を踏まえ、伝える内容を見直しておきましょう。

4.プレゼンターとプレゼン内容

ターゲット設定に合わせて、プレゼンターの選定やプレゼン内容の作成に取り掛かります。プレゼンターには下記図に合わせて、選定するとよいでしょう。

| プレゼンター | 選定理由 |

|---|---|

| 会長・社長 | 会社の熱量や本気度が求職者に伝わりやすい。会社にかけるビジョンなどの話も可能。 |

| 事業部長・人事担当者 | 事業部ごとの深い話や現場での働き方が分かりやすい。事業部ごとに決定権があるのであればなお吉。 |

| 先輩社員・エース社員 | 働き方や仕事へのやりがい、メリットなどが分かりやすい。 |

| 新入社員・採用後のポジションと同じ役職の人 | 求職者の立場に最も近く、求職者側が抱えている不安を理解しやすい。 |

会社説明会で協力してもらえる社員が決定したら、会社説明会に参加してもらうために日程調節をすることを忘れないようにしましょう。

プレゼン内容の作成ポイントについては、「魅せる!聞かせる!会議のパワポ資料の作り方」をぜひ参考にしてみてくださいね!

5.ターゲットへのアクション誘発

ターゲットが絞れたら、「会社説明会後にターゲットにどのような行動をしてほしいか」を考えておかなければなりません。多くの企業では、説明会後にエントリーシートの記入や応募へのアナウンスを取り入れています。

また、企業によっては職場の雰囲気を知ってほしいため職場見学、インターンシップなどを行っているところもあるようです。合同説明会では複数の企業の話を聞くため、聞いた直後は印象に残っていても次第に記憶は薄れていくものです。企業との接点を増やすためにも、求職者とシームレスなコンタクト形成が重要となります。

6.会社説明会でのブース装飾の構想

参加する合同説明会によっては、企業ブースと机、いすを借りられます。参加する前に、合同説明会の詳細を確認しておきましょう。場所によっては、企業側の椅子は借りられても求職者用のいすがなく、企業側での用意が必要なこともあります。

ブースの装飾は企業の顔とも言えますので、会社の特色に合わせて飾るところが多いです。例えば求職者がいすに座って待っている間に読めるよう、いすの背もたれカバーに会社の豆知識を書いていたり、ブースの壁に企業マスコットによる説明を書いていたりとさまざまです。ものによっては初期費用が掛かりますが、長く使えるものでもあるので、利用を検討してみるのもよいでしょう。

ブースの他に企業パンフレットを配置するエリアも合同説明会によってはあるので、配置エリアの装飾もブース装飾と合わせて準備しましょう。

7.合同説明会への参加告知

もしあなたの会社でSNSやHPがあるのであれば、合同説明会への参加をPRする絶好の場です。SNSでは、参加前の下準備なども見せられる範囲でいいので現状を投稿していくと、会社の雰囲気や投稿から垣間見える人柄が分かりやすくPRとして有効です。

8.説明会当日のタイムスケジュール

当日は求職者対応やプレゼン準備など、やることがてんこ盛り。当日の流れを大まかに決めて運営しましょう。休憩時間やプレゼンの時間配分、質疑応答の時間などの目安時間を算出しておきましょう。求職者全体への説明であれば、20~30分間隔で開催することもあります。また求職者1人ひとりと話すのであれば、10分前後が目安です。もしも魅力ある求職者の方が説明会に来た場合、名刺を渡しておくのもよいでしょう。

9.参加者みんなの共通認識

求職者から質問があった際に、担当者によって回答がことなることは避けなければいけません。近年、求職者への質問内容として、「企業がありのままの実態を話してくれるか」を仕事選びの際に聞くよう推奨されている背景があります。予想される求職者からの質問に対する回答を準備し、参加者みんなが共有できるようにしておきましょう。

(2)当日の運営

説明会当日は、求職者も説明会担当者も緊張してしまいますよね。ですが限りある時間を最大限に活用するためにも、当日の運営について次の5個を意識して説明会を成功させましょう。

1.会場設営のレイアウト

事前に構想を練っていた会場設営のレイアウトを元に、ブース装飾を行っていきます。会場設営で、求職者との距離感が変化するためプレゼン内容などに合わせて設置していきましょう。

エッサム神田ホールでは、来場者も遠方の求職者も一度に参加できる「ハイブリット型説明会」をご用意しております。オンライン・オフラインのどちらでも説明会に参加できるため、開催地にとらわれず採用活動ができるのが魅力です。働き方が多様になったからこそ、人材採用の方法も近年大きな変革期を向かえています。ハイブリット型説明会のレイアウトは、こちらの活用事例をご参考ください。

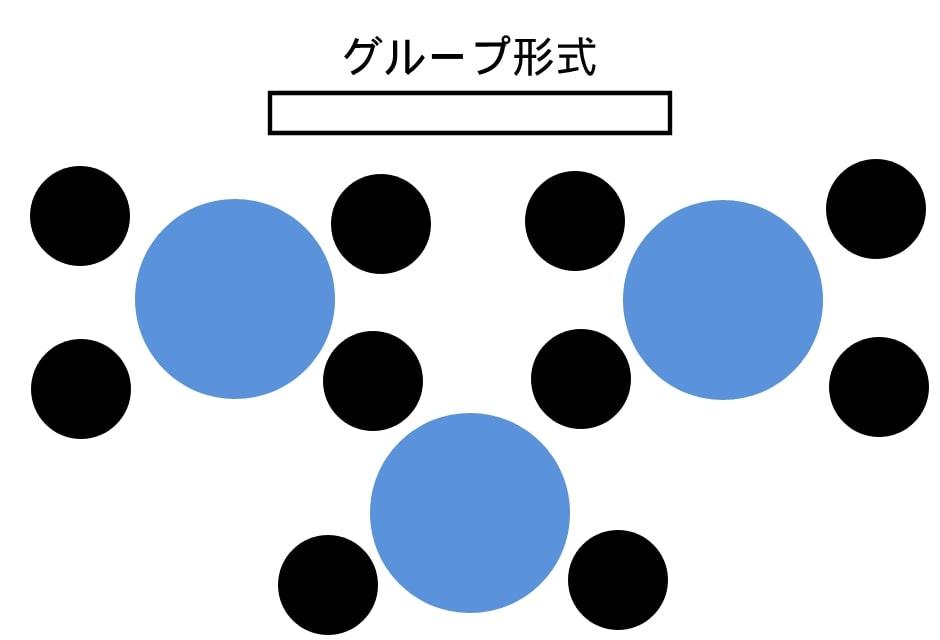

・グループ形式

テーブルを囲んで、求職者2~3人と担当者1名で1つの島を作り、直接求職者と担当者が話せるので、会話形式で説明会を進行できます。

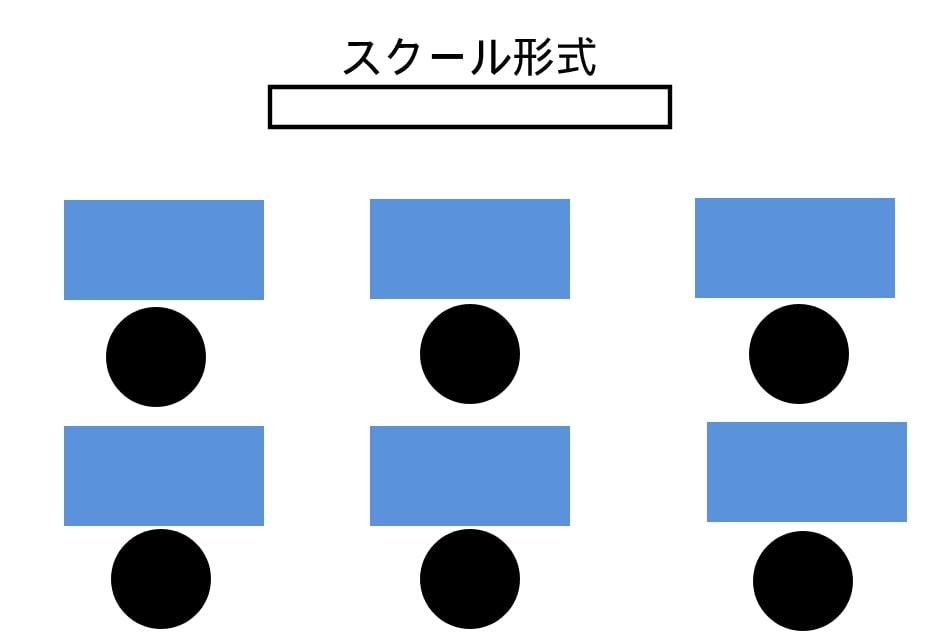

・スクール形式

ターゲットが学生であれば、慣れ親しんだレイアウトでスムーズな運営が可能です。メモを取りやすかったり、ドリンクやPCを置きやすかったり便利です。

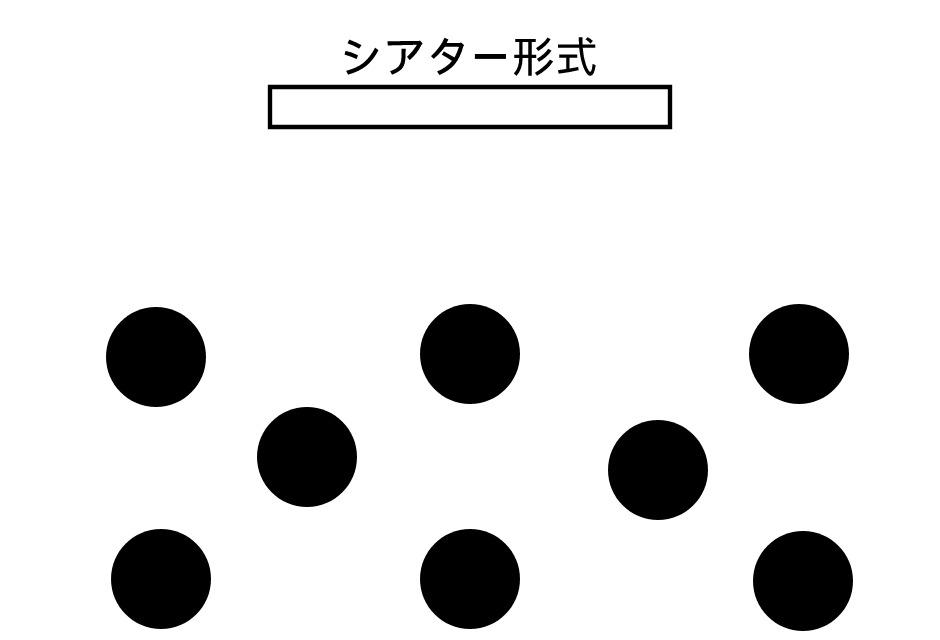

・シアター形式

モニターやスクリーンを利用したプレゼンを行うのであれば、椅子を数列用意してレイアウトするのもよいでしょう。一度のプレゼンに人数を多く収容できます。

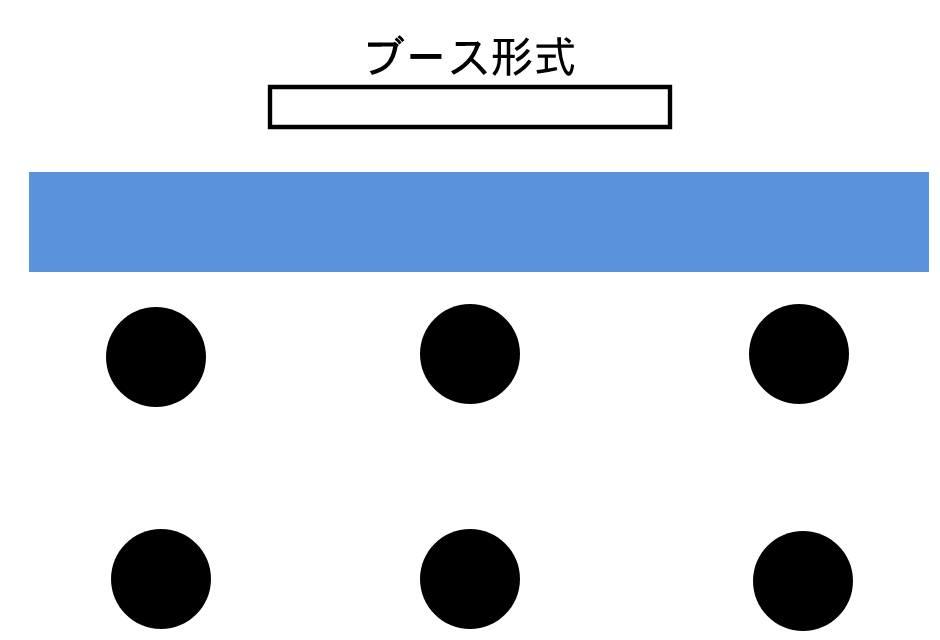

・ブース形式

机を挟んで、企業側と求職者側で向き合って説明していくレイアウトです。

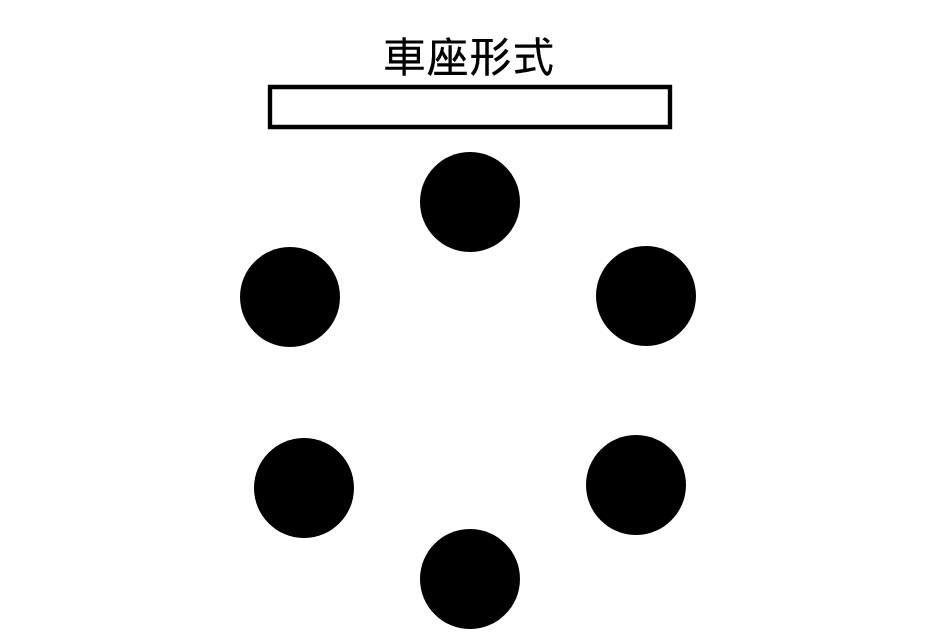

・車座形式

車座(くるまざ)とは、大勢が輪になって座ることをいいます。みんな同じように囲んで座ることで、求職者と担当者との差をなくします。

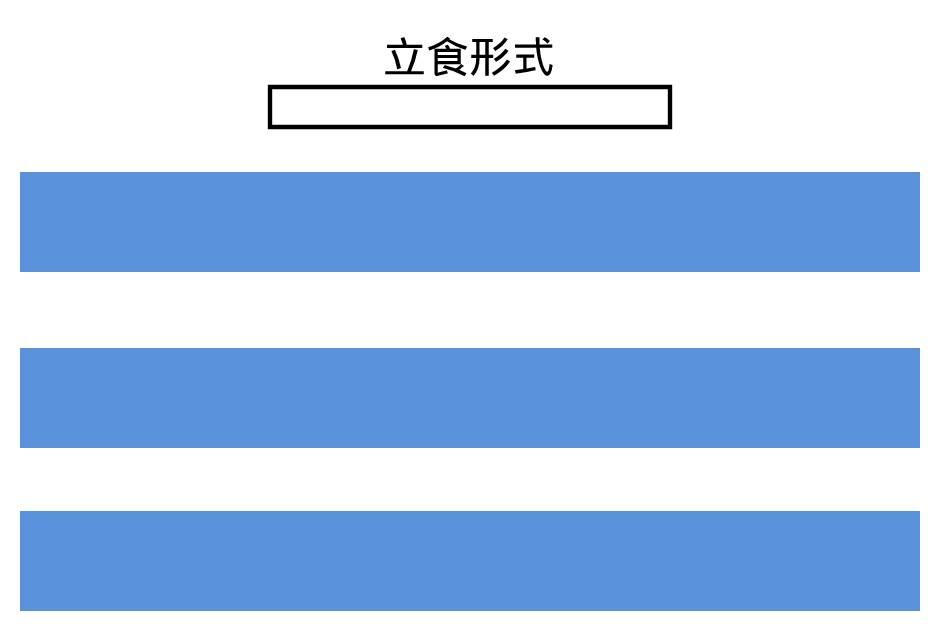

・立食形式

いすを用意せず、机を囲って担当者と求職者が自由に会話できる。入退場が気軽にできるので、短時間に情報収集したいという求職者にはぴったりでしょう。

プレゼン内容によって、スライド投影やプロジェクターの準備が必要であれば、プロジェクターを基準にレイアウトを考えるのもひとつの手です。求職者がブースに立ち寄り、目に留まる装飾やレイアウトはとても大切です。自社の魅力を最大限に引き立てるブース作りをしていきましょう。

またブース設営だけでなく、合同説明会では資料設置場所も求職者によく見られているエリアです。ただ資料を置くだけでは、自社の魅力は伝わりづらいもの。設置場所にひと手間加えることで、他の企業との差別化にもなります。

2.当日のスケジュール共有

説明会当日は、担当者だけではなくお手伝いで来てもらっている社員の方もいるでしょう。参加者が当日どのような動きをするのか、事前に共有しておきます。当日には、各社員が現場でどのような行動をとるかかの下見、必要な資料の準備、休憩時間を取る順番など細かな動きを周知します。もし当日イレギュラーなどが発生したら、迅速な対応が可能です。

3.配布資料

求職者によっては、時間の都合で最後まで説明会への参加が難しい場合が考えられます。その時に役に立つのが、配布資料です。一般的に会社概要の説明書類として使われているものを利用しますが、可能であれば合同説明会に合わせて資料内容を変えることをオススメします。

例えば、選考フローを追加することで具体的なスケジュールが分かり、求職者も今後の予定が把握しやすくなります。また、説明会ならではの質問も来やすいので、事前に記載しておくことで、当日の時短やより深い質疑の時間にもつながるでしょう。

配布資料で注意したいのが、どの企業でもよいことだけ書いていることです。求職者もそのことを踏まえ、不安要素を取り除きたい一心からマイナス面の質問をしてくることが予想されます。ここでの回答は、あやふやな返答をせず、凛とした態度をとるように心がけましょう。

4.プレゼン

求職者が最も聞きたいことは「先輩社員の生の声」です。メリットはもちろん、入社後のイメージが持てる具体的な内容や入社後の不安を払しょくできる内容などをプレゼンターの経験談を交えて話しましょう。

ただ会社の概要を話して終わりだと、せっかくの合同説明会に参加した意味がありません。表面上の会社概要ではなく、職場の雰囲気がイメージできるプレゼン内容にするとよいでしょう。

プレゼン内容がまとまったら、プレゼンターはプレゼンの練習・タイムキーピングを意識して当日のプレゼンに向け改善に力を入れましょう。

5.アンケート用紙

説明会をすべて終えたら、求職者にアンケートへの回答をお願いします。合同説明会ならではの質疑や今後の採用への改善案などに役立ちます。ただ求職者によってはアンケート記入は、不安が付きまとってしまうことも...。

例えば、説明会の感想に対する回答をした際に、アンケートに記載した内容がそのまま面接選考に影響するのではといった不安がよぎる人も中にはいます。また企業によっては、エントリーシートと会社説明会の感想アンケートを同じ用紙で扱っているところも。企業側にとってはデータ分析がしやすいでしょうが、求職者にとっては"当たり障りのない回答"を求められていると思われてしまう可能性もあります。アンケートをお願いする場合、どのような目的で利用するのか、選考への影響はあるのかなど、企業にとっての当たり前を取り除くようにしておきましょう。

アンケート回収率をアップさせる方法については、「思わず足が止まる街頭調査?! アンケート回収率を飛躍させる10個の秘訣 」にて詳しくまとめていますので、アンケート作成の参考にしてみてくださいね。

(3)開催後

合同説明会が無事終わり、あとは応募者を待つだけ...と思っている担当者さん、もう少しだけお付き合いください。もし説明会後の応募者数が芳しくないのであれば、次の2個を検討してみる価値はあるでしょう。

1.来訪者のデータ収集

説明会が終わり、回答してもらったアンケートをデータ化して現状の求職者動向を確認します。検討中の求職者の割合や説明会からの応募の推移などをグラフで分かりやすくすることで、今後の採用に大きく関わってくるでしょう。もし検討中の人が複数いるにも関わらず、応募に繋がっていないのであれば、応募への足かせとなっている原因について仮説を立てて改善する必要があります。

2.参加お礼メール

参加お礼のメールは、求職者の特権ではありません。企業からも自社をPRするひとつの手として、活用してみてもよいでしょう。企業によっては合同説明会へ参加した求職者に職場見学会をアナウンスしたり、現在の求職状況を聞いてみたりすることもあります。

(4)おまけ

合同説明会の直接的な準備とは異なりますが、次のポイントは人事採用担当者として知っておくとよいでしょう。

1.採用ページや採用サイトの作成

すでに自社サイトを持っていても、採用情報がテンプレートの企業は数多く存在します。採用に力を入れている企業では、求職者への情報提供の場として採用ページや採用専用の自社サイトを運用しています。

事業内容や会社の魅力、職種紹介、採用プロセス、募集要項、採用スケジュール、エントリー方法など、細やかな情報が整理されていることで採用情報を求めて訪れた人にも好印象を与えられるでしょう。

現在スマホで閲覧する人が多い傾向があるため作成時には、スマホ対応は必須です。求職者が情報にたどり着きやすいよう、「会社名(例:●●株式会社) 採用」などのSEOも意識するとなおよいでしょう。

■合同説明会を成功させるため

説明会では、多くの求職者に自社を知ってもらいたいという気持ちが先走りして、求職者の求める情報とミスマッチしてしまうことがあります。どのような人と一緒に働きたいか。ターゲット設定を行い、自社の魅力を伝える工夫、プレゼンターやお手伝いさんたちとのチームプレーが合同説明会の成功に大きく関わります。

エッサム神田ホールでは、高さ3.6メートル・室内面積189.5m²の広々とした会場があるため、ゆとりある会社説明会の開催が可能です。また広々とした会場だからこそ、さまざまなレイアウトもでき、ソーシャルディスタンスを保った運営ができます。会社説明会やインターンシップなどの使用例をぜひ参考にしてみてくださいね。